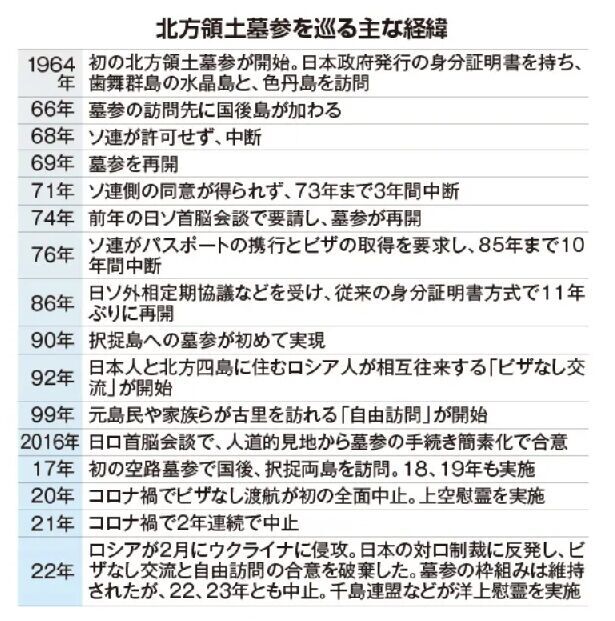

ロシアのウクライナ侵攻が続く中、北方領土の日本人元島民が早期の再開を切望する墓参。再開の見通しはたたないが、旧ソ連時代には10年間の中断を経て、1986年に再開した歴史を持つ。北海道新聞が外務省に情報公開請求した極秘文書からは、その再開に向けて約1カ月にわたって日ソ両国間で繰り広げられた水面下の交渉が浮かび上がる。

(北海道新聞デジタル2024/9/7)

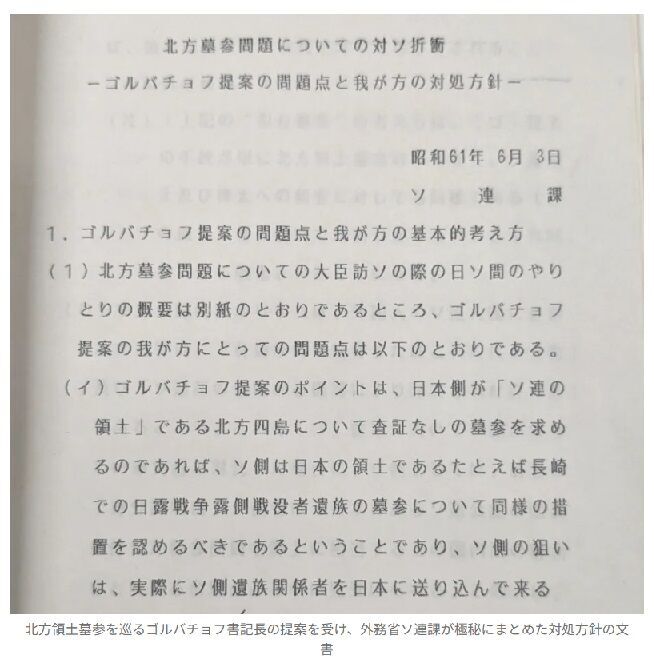

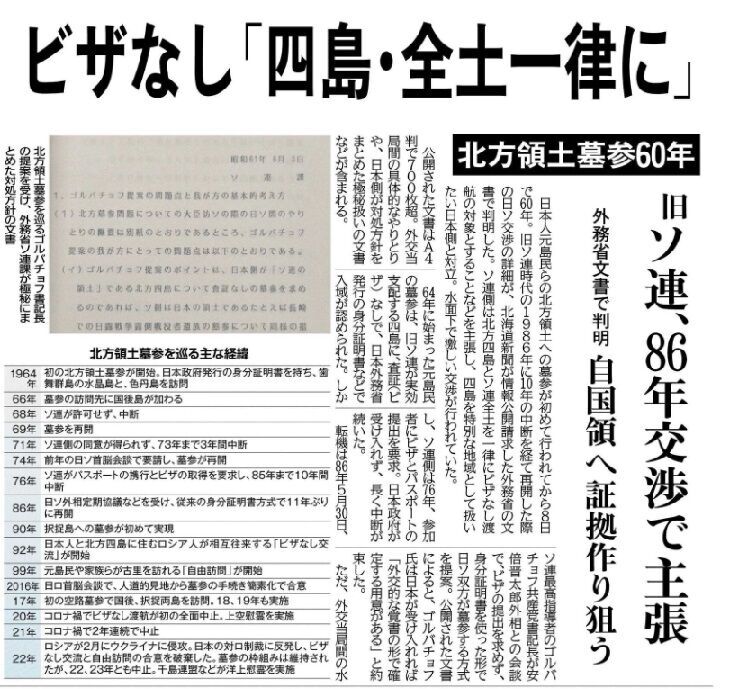

北方領土墓参を巡るゴルバチョフ書記長の提案を受け、外務省ソ連課が極秘にまとめた対処方針の文書

■ゴルバチョフの提案

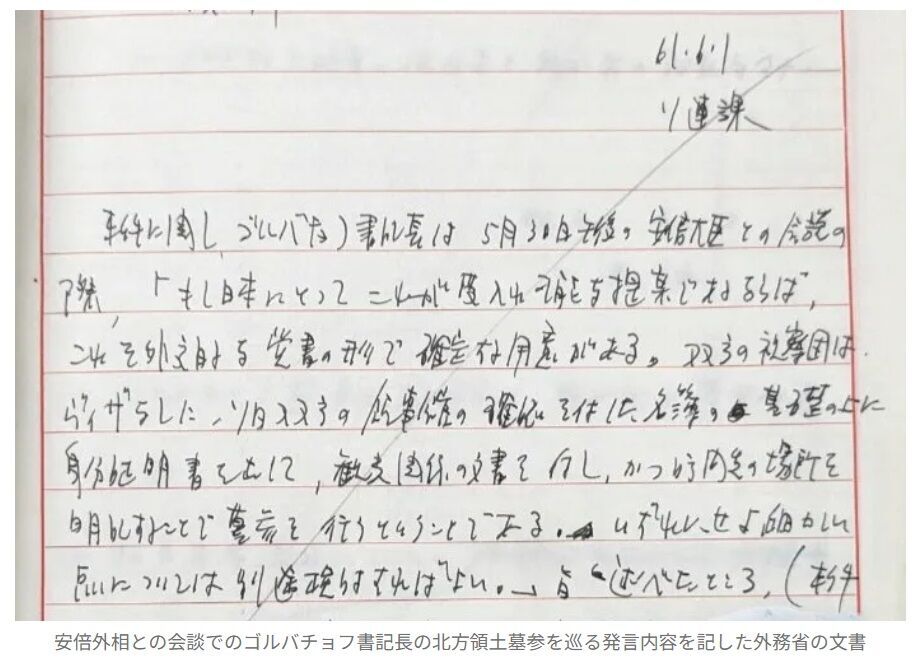

「もし日本にとってこれが受け入れ可能な提案ならば、外交的な覚書の形で確定する用意がある」

86年5月30日、モスクワ・クレムリン。外務省の機密文書によると、安倍晋太郎外相と約2時間にわたって会談したソ連最高指導者のゴルバチョフ共産党書記長は、墓参についてこう切り出すと、さらに具体的に続けた。

「双方の視察団はビザなしで、ソ日双方の領事館の確認した名簿の基礎の上に身分証明書を出して、観光関係の文書を付し、かつ訪問先の場所を明記することで墓参を行うということである。細かい点については別途検討すればよい」

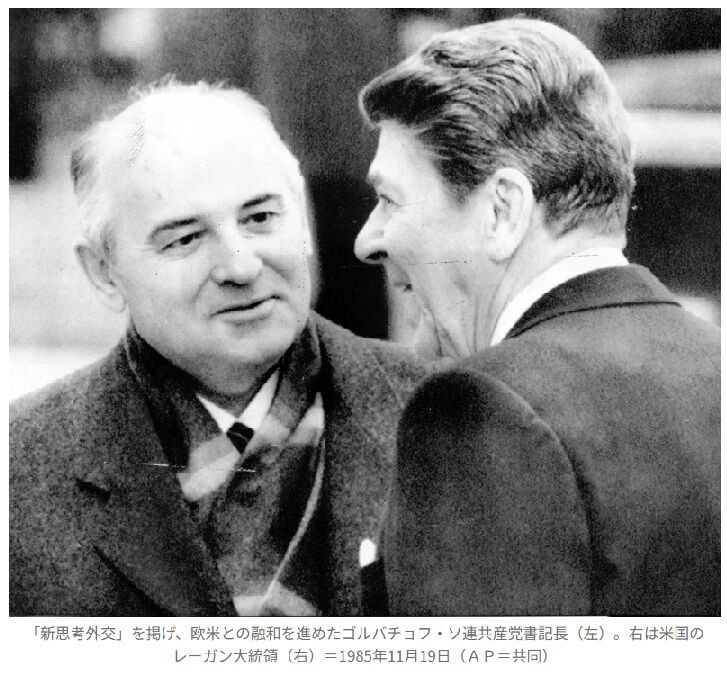

「新思考外交」を掲げ、欧米との融和を進めたゴルバチョフ・ソ連共産党書記長(左)。右は米国のレーガン大統領(右)=1985年11月19日(AP=共同)

第2次世界大戦末期の45年8月、日ソ中立条約を無視して対日参戦し、北方四島を占領した旧ソ連。64年に始まった元島民の墓参は、四島がソ連の領土だと日本側が認めた形にならないよう、査証(ビザ)や旅券(パスポート)の代わりに日本外務省が発行する身分証明書などでの入域が認められた。しかし、ソ連側は76年から参加者にビザとパスポートの提出を要求。日本政府は受け入れず、中断が続いていた。

■日本との交渉カード

ゴルバチョフ氏の提案は、ソ連側が10年間かたくなに主張してきたビザとパスポートの提出要求を取り下げ、身分証明書による墓参を復活する内容で、大きな方針転換だった。安倍氏が翌日のシェワルナゼ外相との会談後に発表した共同声明では、墓参について「(ソ連側が)基本的に肯定的に対応する用意がある旨表明した」と明記された。北海道新聞は翌日の6月1日付朝刊1面で「北方墓参 再開に合意」と伝えた。

墓参の再開は、北方領土問題の解決に意欲を示してきた安倍氏が、ソ連側に繰り返し強く求めていた。85年に誕生したゴルバチョフ政権も「新思考外交」を掲げ、欧米だけでなく日本との関係改善を目指していた。墓参は日本を引き寄せる交渉カードの一つとみていたとみられる。

モスクワでシェワルナゼ・ソ連外相(右から2人目)と会談する安倍外相(左から2人目)=1986年5月30日(タス=共同)

■ゴルバチョフ案への疑念

「今回の外相訪ソが本当に成功したと言えるためには墓参問題の解決が重要だ。具体的に話を詰めて解決を図りたい」

外務省の文書によると、安倍氏とゴルバチョフ氏の会談から4日後の6月3日、外務省の西山健彦欧亜局長は駐日ソ連大使館のチジョフ臨時代理大使との面会でこう語り、「本件は真に人道問題であり、政治的な問題とは関係ないものだ」と強調した。これに対しチジョフ氏は墓参実現に意欲を示しつつ、「この問題は双方の間の(領土問題に関する)立場を害さないことがポイントだ」と語った。

11年ぶりの墓参再開に向けて動き出した両国。しかし、実はこの時、日本外務省はゴルバチョフ氏の提案に、二つの深い疑念を抱いていた。

一つは、ゴルバチョフ氏が墓参を受け入れる地域を明示しなかったことだ。日本側はソ連本土や樺太(サハリン)に残る日本人抑留者らの墓地への墓参については、ソ連のビザを取得する形で行っていた。自国領だとして返還を求める四島と、ソ連のその他の地域とは区別していたからだ。ゴルバチョフ氏の提案が四島をソ連領の一部とみなし、ソ連全土を対象にした制度を想定しているならば受け入れられなかった。

安倍外相との会談でのゴルバチョフ書記長の北方領土墓参を巡る発言内容を記した外務省の文書

もう一つは、ゴルバチョフ氏が提案の中で「双方の視察団」と言及し、ソ連側の墓参団の受け入れを日本側に求めるニュアンスが含まれていたことだ。日本には日露戦争時などのロシア人墓地が長崎、松山、函館などに残っていた。ただ、日本が自国領だと主張する四島への墓参と、ソ連側訪問団の日本領への墓参を同一の枠組みで受け入れれば、四島がソ連領だと事実上認めたようにとられる恐れがあった。

日本外務省ソ連課が、6月3日に内部でまとめたA4判3ページの「ゴルバチョフ提案の問題点とわが方の対処方針」には、こうした懸念が如実に示されている。

■ソ連案「立場害する恐れ」

文書では「ソ連の狙いは、実際にソ連遺族関係者を日本に送り込んで来る(ないしその名目で工作員等を送り込む)ということ以上に、相互乗り入れ的な法的枠組みをつくることによって、北方四島がソ連の領土である一種の状況証拠を作り出してくることにあると見られる」と分析。「ソ連側提案通りに相互墓参を実現すれば、領土問題に対するわが方の立場が害されることとなるおそれが極めて大きい」として、日本側とソ連側の訪問は別々の枠組みとする必要性を示した。

また「ゴルバチョフ提案の手続きが単に北方領土墓参のみでなく、ソ連領土及び樺太への墓参に対しても同様であるとすれば(四島はソ連領だという立場が)なおさら強化されることになる」と指摘。日本としては、四島と他の地域は切り分け、ソ連本土や樺太への墓参は従来通りビザを取得して訪問するとした。

日本側は6日、鹿取泰衛駐ソ連大使がモスクワでカーピッツア外務次官と会談し、こうした方針を伝達。鹿取氏は「ゴルバチョフ氏が述べた原則的な範囲内の提案だ」と訴え、日本側の方針を受け入れるよう求めた。

これに対してカーピッツア氏は「墓参は北方諸島(四島)だけでなく、本土・サハリン全てに適用される」として、四島を区別した枠組みにはしないと明言。全ての地域へのビザなしでの訪問を認めることは「(ソ連側が)日本側が求めた以上のことをした」と主張し、受け入れを迫った。

■「日本はゲームをしている」

「今のような案では東京は絶対に受け入れない」

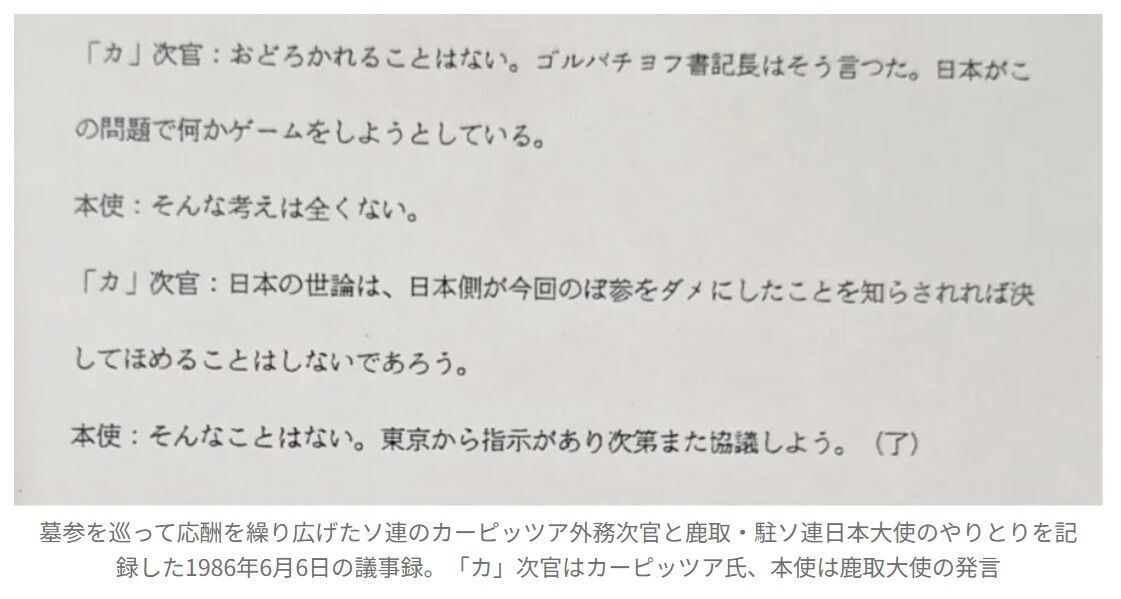

鹿取氏は繰り返し主張したが、カーピッツア氏は日本側が「人道的な問題ではなく、政治的な問題として一定の目的を達成しようとしている」「何かゲームをしようとしている」などと厳しく批判。約1時間の会談は平行線をたどった。

墓参を巡って応酬を繰り広げたソ連のカーピッツア外務次官と鹿取・駐ソ連日本大使のやりとりを記録した1986年6月6日の議事録。「カ」次官はカーピッツア氏、本使は鹿取大使の発言

10日には、ソ連外務省関係者が具体的な墓参の進め方などをまとめたソ連側の「口上書案」を、駐ソ連日本大使館関係者に伝達。ゴルバチョフ氏の提案に沿って、ビザやパスポートの代わりに身分証明書で墓参を受け入れるものの、四島とソ連全土を一律に扱い、日ソ両国が同等の条件で互いに相手国の訪問を受け入れるとの内容だった。

「日ソ間のこれまでの交渉の経緯を無視するものだ」「受け取りすら拒否したい」。反発する日本側関係者に対し、ソ連側は「案は最終提案ではない」としつつ、「重要なのは墓参の実現だ」と強調。この日も約1時間の会談で、ソ連側は譲らない姿勢を崩さなかった。

■「安倍外相の任期中に」

水面下での日ソ交渉が難航する中、日本の政界では、7月6日に衆参同日選挙が迫っていた。

「身分証明書があれば、旅券、査証なしに北方領土を墓参できるとのソ連側の新提案を基に交渉している。人道上の見地からも8月までには解決したい」。安倍氏は6月13日、訪問先の帯広市での記者会見でこう語り、墓参再開に向けが協議が進展しているとアピールした。

安倍氏は中曽根康弘政権下で82年から4年近く外相を務め、ポスト中曽根の有力候補の一人だった。選挙後は自民党の要職への起用も取り沙汰されていた。墓参再開は安倍氏が強くこだわってきただけに、外務省としてもソ連側との交渉で平行線が続くことは望ましくなかった。

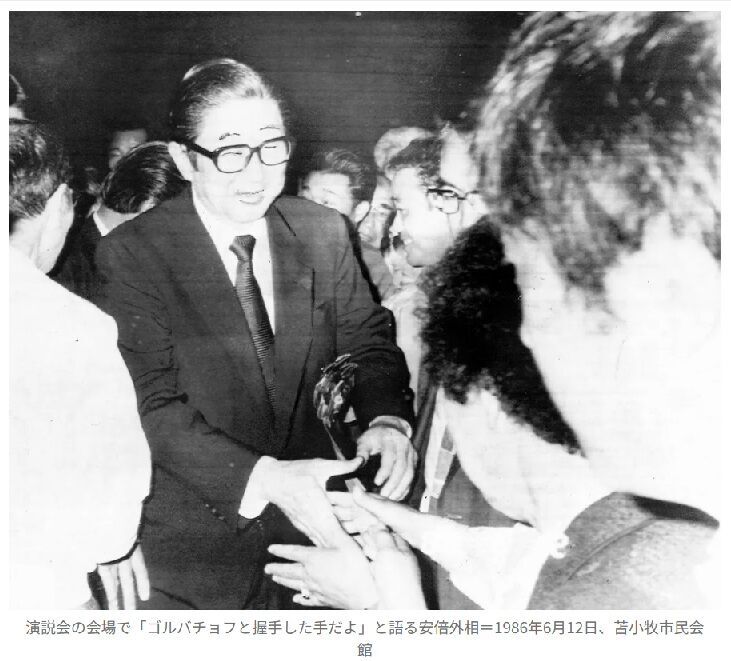

演説会の会場で「ゴルバチョフと握手した手だよ」と語る安倍外相=1986年6月12日、苫小牧市民会館

「ソ連側が受け入れられ得ると思われる案を準備中だ」。柳谷謙介外務事務次官は17日、新たに着任したソロビヨフ駐日ソ連大使との面会で歩み寄る姿勢を示し、こう強調した。

「この夏の7、8月までに墓参が実現できるようにしたい。安倍大臣の任期中にまとめたい」

■「再検討なら5年かかる」

再開を急ぐ日本側は足元を見られていた。3日後の20日には西山欧州局長が東京都内でソロビヨフ氏と面会。ソ連側の案は「中立的解決とは言えない」として改めて日本側の案を再考するよう求めたが、ソロビヨフ氏は「南クリール(北方領土)をその他の地域と切り離すことは好ましくない」と拒否。日本側の案を受け入れるには国内法の再検討が必要になり、「4~5年はかかる」として早期再開を目指す日本側を揺さぶった。

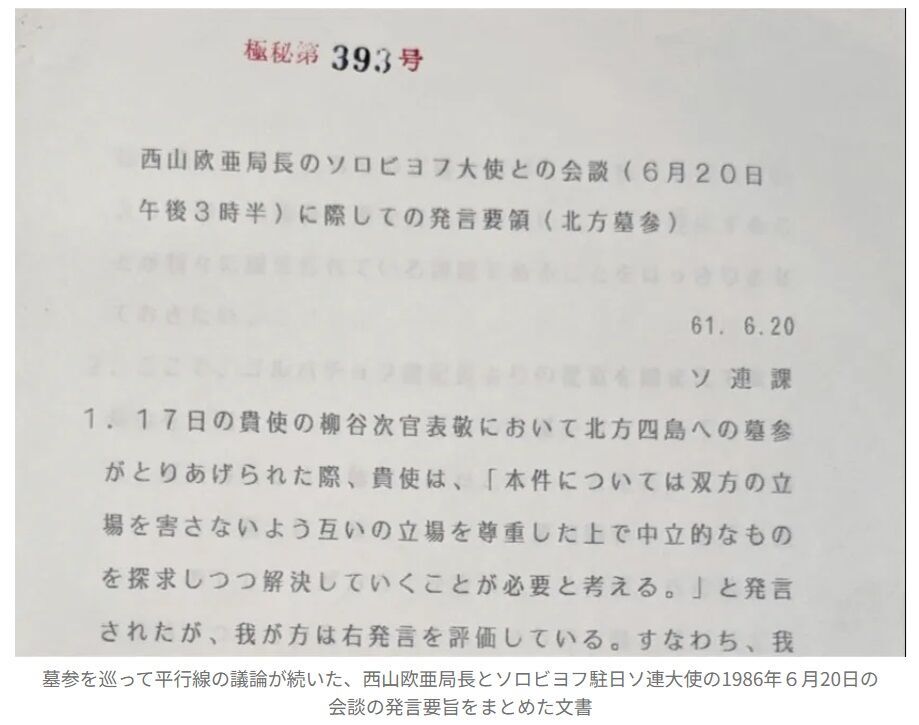

墓参を巡って平行線の議論が続いた、西山欧亜局長とソロビヨフ駐日ソ連大使の1986年6月20日の会談の発言要旨をまとめた文書

進展があったのは衆院選公示から3日後の24日。西山氏が再びソロビヨフ氏と極秘に面会し、日本側の口上書案を伝えた。ゴルバチョフ氏の提案に沿って、四島のほか樺太・ソ連本土への墓参も同じビザなしの枠組みで行うことを受け入れる一方、「日本の法的立場が害されることはない」とのディスクレイマー条項を盛り込む内容だった。

もう一つのポイントは、ソ連側墓参団をビザなし渡航の枠組みで受け入れるものの、日本側訪問団とは異なる口上書に基づいて実施することだった。実質的には同様の仕組みで相互に訪問することになっても、別々の口上書に基づく形にすることで、ソ連側が日本を訪れることと、日本人が四島を訪れることは別だという立て付けにするためだった。

「双方(の考え方)は近いと思うが、モスクワの意見はどうか分からない」。日本側の譲歩案に対し、ソロビヨフ氏はこう述べるにとどめたが、日本からの経済協力などを期待するソ連側としても決裂は避けたかった。ソ連側は2日後の26日、日本側の口上書案を微修正した案を提示。これを受け、27日に国際法に精通した日本外務省の条約局が、ソ連側の案を「受け入れ可能」と結論付けた。11年ぶりの墓参再開が事実上決まった瞬間だったが、メディアにはまだ伏せられていた。

■「対話重ね、解決していく」

それから4日後の30日、安倍氏は外務省でソロビヨフ氏と会談し、墓参再開で最終合意した。ゴルバチョフ氏との会談から1カ月が過ぎていた。

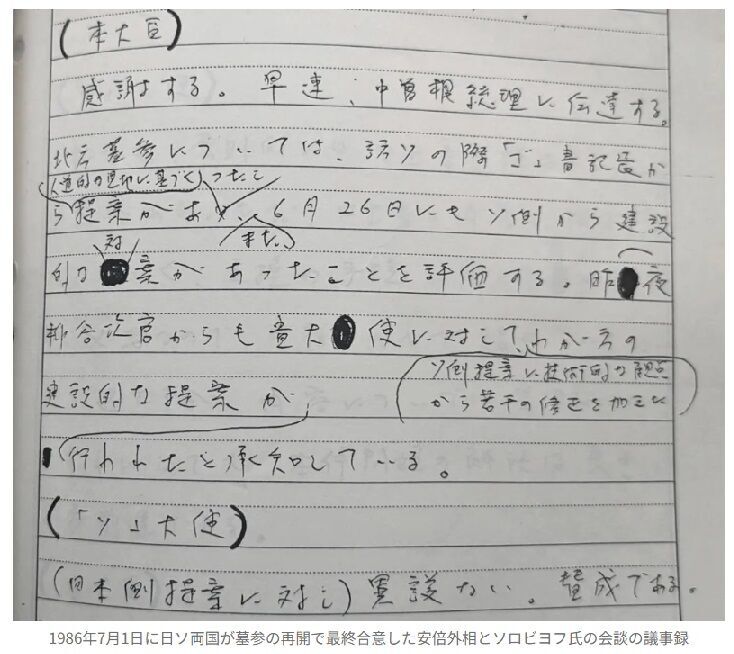

1986年7月1日に日ソ両国が墓参の再開で最終合意した安倍外相とソロビヨフ氏の会談の議事録

「本件問題の解決は良き一歩前進だ」。墓参再開についてこう語ったソロビヨフ氏に、安倍氏はこう語りかけた。「日ソ間には困難な問題があるが、じっくりと対話を重ね、腰を据えて解決に向かっていけるものと考えている」

11年ぶりに再開された北方領土墓参で、色丹島イネモシリ墓地を訪れ慰霊祭を行う墓参団=1986年8月22日(北方墓参団同行員撮影)

それから約2カ月後の8月22日、11年ぶりの墓参団52人が色丹島を訪問。75柱の遺骨が眠るとされるイネモシリ墓地で慰霊祭が行われた。故郷の地を踏んだ元島民からは喜びの声が上がったが、この年に墓参が認められたのは北方領土に52カ所あるとされる日本人の埋葬地のうち、色丹島と歯舞群島水晶島の墓地2カ所に限られた。

コメント