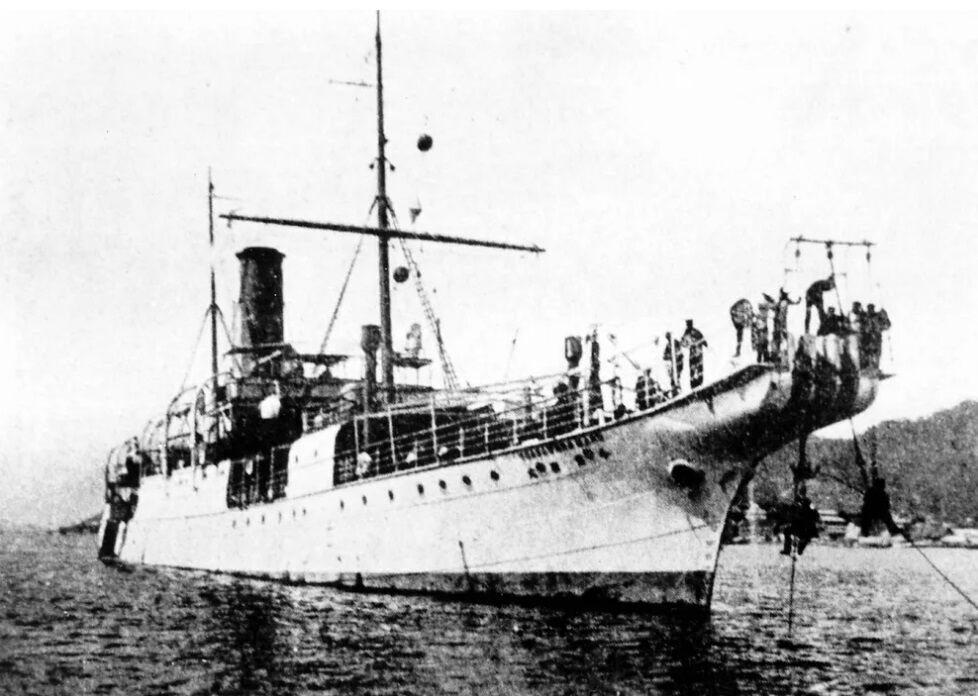

当初はケーブル敷設船として利用されていた小笠原丸=撮影年月日不明

終戦直後の79年前、旧ソ連(現ロシア)軍の潜水艦の攻撃を受け、1700人余りもの尊い命が犠牲となった「三船遭難事件」をご存じだろうか。樺太(サハリン)から小樽市に向かっていた引き揚げ船3隻が標的になった。1隻は何とか留萌港にたどり着いたが、残る2隻は攻撃を受けて沈没し、今も海の底に沈んだまま。留萌近海で東京大学の名誉教授らでつくる調査チームが20日にも特殊な音波を使い、船の状態を探る調査を初めて行う。状態が分かれば将来の引き揚げや遺骨収集作業につながるかもしれない。関係者は固唾(かたず)をのんで推移を見守っている。(北海道新聞デジタル2024/8/13)

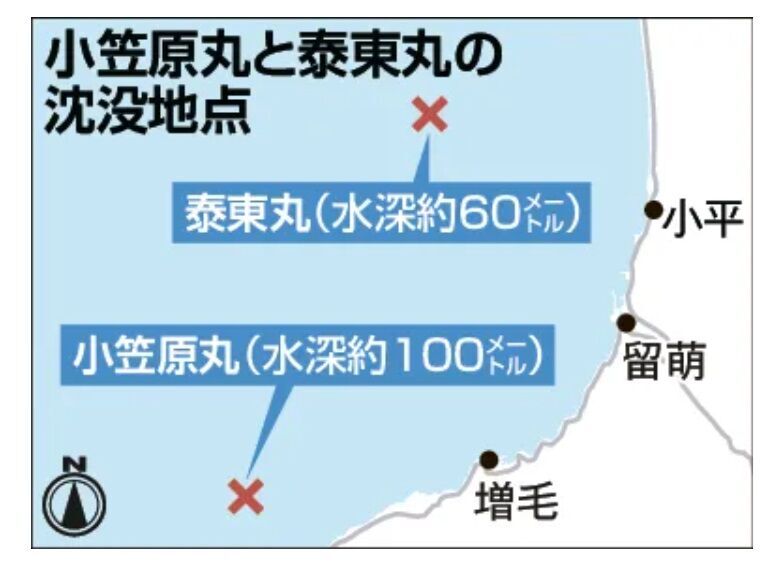

三船遭難事件 終戦直後の1945(昭和20)年8月22日、樺太の大泊(コルサコフ)から引き揚げ者を乗せ、小樽に向かっていた引き揚げ船3隻が旧ソ連軍の攻撃を受けた事件。犠牲者約1700人の大半は女性や子供だった。最初に小笠原丸(死者約640人、生存者約60人)が増毛沖で撃沈。約3600人を乗せた第二新興丸は留萌沖で攻撃を受け大破しながらも留萌港にたどり着いた。死者・行方不明者は約400人に及んだ。泰東(たいとう)丸は小平沖で撃沈された。乗船客約780人のうち、667人が命を落としたと伝わる。

「ラ・プロンジェ深海工学会」代表理事の浦環さん

調査に当たるのは、東京大学名誉教授で一般社団法人「ラ・プロンジェ深海工学会」の代表理事を務める浦環(うら・たまき)さん(76)=長崎県五島市在住=らの研究チームだ。東大工学部で船舶工学を専攻した浦さんは、92年に東大生産技術研究所の教授となり、水中ロボットを使って水産資源や海底鉱物などの調査を長年続けてきた。2013年に東大を退職後、長年関心を抱き続けてきた沈没船の調査を本格的に進めるため、17年に深海工学会を立ち上げた。

浦さんは「海の中のことはよく見えないため、情報が乏しく、一般の人への理解もほとんど進んでいない。海中活動に関する普及と振興に関する活動を行い、海洋への理解を深めていきたかった」と設立の狙いを語る。

一方、日本近海には無数の沈没船が沈み、放置されたままになっている現状について、浦さんは「今の技術なら現状を調べることができる。海に沈んだ船を見つけ出していきたい」と意欲的だ。

深海工学会は実際、これまでさまざまな沈没船を発見し、特定してきた。

17年には、長崎県の五島列島沖の海底に点在して沈む旧日本海軍の潜水艦24隻を特定することに成功した。その中の1隻「伊58」は、広島、長崎に落とされた原子爆弾の部品を運んだ米重巡洋艦「インディアナポリス」を撃沈したことで知られる。18年には京都府舞鶴市沖の若狭湾に沈む旧日本海軍の潜水艦3隻を特定した。

道内の近海でも調査を行っている。22年には函館市の恵山岬沖で機雷に触れて沈没したとされる米海軍潜水艦「アルバコア」も探索し、特定した。

■20日に海底調査

海底に横たわる泰東丸の船尾付近=1984年8月9日、捜索していたダイバーが撮影

浦さんら研究チームが三船遭難事件の沈没船について調査するのは今回が初めて。小笠原丸と泰東丸について、浦さんは「以前から三船遭難事件のことをよく知っていたので、いつかはこの2船の調査をしてみたかった。特に民間人が多く犠牲になっており、長年心を痛めてきた」と話し、地元の関係者への連絡、調整などを続けていた。

小笠原丸、泰東丸の2隻の沈没地点は特定されていなかったが、1983年7月には小平沖で地元の漁師が操業中に大型の船を発見。その後、全国樺太連盟などの調査が入り、時計や高圧コードなどが海底から見つかった。その後、厚生省(現厚生労働省)が泰東丸と認め、遺骨の収集も行われたが、最終的には見つけることができず、捜索は打ち切りとなっていた。

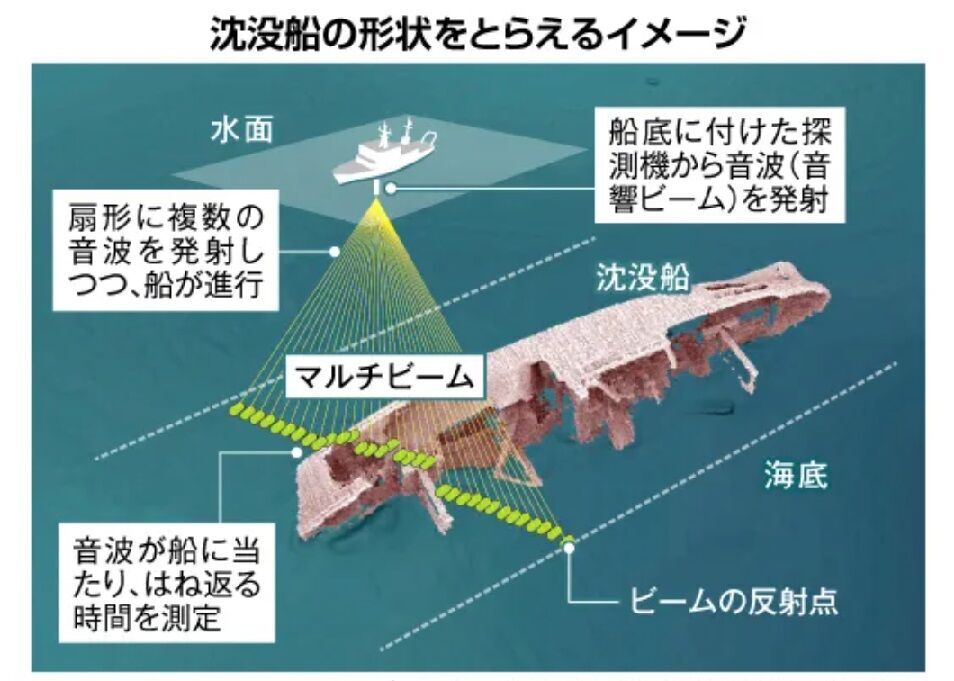

調査は遊漁船を1隻借り、マルチビームソナーと呼ばれる特殊な探測機を船に取り付け、海底の地形図を作成する。

マルチビームソナーは、主に海底の深さを測定するために使われる機材で、無数の音波(音響ビーム)を扇形に発射し、音波が海底や船体にぶつかってはね返ってくるまでの時間を測り、水深を計算する。このため海底の地形や船の状態を面的にとらえることができる。浦さんによると、「過去の調査や資料などから沈没場所はほぼ特定されたため、1里四方の範囲で測定していく」という。小笠原丸は水深約100メートル、泰東丸は約60メートルとみられ、「高い分解能のデータが取れるのではと期待している」と話す。

予定では、8月19日に遊漁船にマルチビームソナーを装着したり、備品の積み込み作業を行う。20日の早朝には留萌港を出航し、夕方には戻る予定だ。波が高いとデータを収集できない恐れもあるため、21、22日を予備日としている。

探索の模様は、インターネットの動画サイト「ニコニコ生放送」(https://youtube.com/live/Wwrkr-ud6-8)で午前5時半からライブ配信する予定だ。調査は増毛沖の小笠原丸から始め、1隻当たりの調査時間は約1時間を予定。終えると小平沖の泰東丸の調査に進む。ニコニコ生放送ではリアルタイムで海底、船体の波形図を見ることができる。ただし、揺れる船上からの調査のため、波形図の揺れ幅を修正する必要があり、コンピューター処理に1、2日要する可能性もあるという。

「樺太引揚三船遭難遺族会」主催の慰霊祭で読経を聞く遺族ら参列者=2023年8月、留萌市の了善寺

22日には留萌市の了善寺で「樺太引揚三船遭難遺族会」主催による慰霊祭が行われるため、浦さんは「調査結果をぜひ報告したい」と話している。

調査そのものはボランティアベースで行われ、用船料や輸送費、交通費などで経費は約200万円を要する。同会はクラウドファンディングで寄付も募っている。浦さんは「調査の模様をすべてオープンにし、船上でわれわれが取り組む様子も見ていただきたい。まずは海底に沈む船の現状の把握が大切です。多くの人が関心を持ち、将来の遺骨収集や引き揚げ作業につながればうれしい」と話している。

留萌市教委で学芸員を長く務め、三船遭難事件について調べ、講演会なども行ってきた会計年度任用職員の福士広志さん(71)は「泰東丸は83年に船体が発見されたが、小笠原丸はどうなっているのかよく分かっていない。どんな新しい事実が出てくるか期待している」と話している。(くらし報道部デジタル委員 升田一憲)

コメント