北海道を舞台にした文学や道内自治体の施策を調べ、日本人の葬送の変遷を紹介した「遠ざかる野辺送り」が出版された。コロナ禍で進んだ葬儀の簡素化をはじめ、野天焼きの現場、戦争の遺骨収集や災害時の埋葬の現実にも触れた広範な内容だ。著者の元江別市職員斉藤俊彦さん(64)は「葬送への考えが変化する中、葬儀や先祖供養の在り方を考えるきっかけになれば」と話す。(北海道新聞2022/7/16)※北方領土墓参も取り上げている。

■戦後の野天焼き、コロナで簡素化も

「母を焼く炎はいつまでも赤く、高く低く揺らぎ続けては私の瞳の中で滲(にじ)んだ」(鵜澤希伊子編著「知られざる拓北農兵隊の記録」)。

第1章で川西村(現帯広市)に戦後入植した鵜澤さん家族が、自宅の林で母を荼毘(だび)に付す場面を紹介。小檜山博さんの「野辺送り」、菊地慶一さんの「黄色い川」などの文学作品も含めて、戦後間もなく道内に野天焼きせざるを得ない農村があった現実を取り上げた。

第2章「墓地と火葬場の歴史」、第3章「墓から見た著者の先祖の歴史」、第4章「戦争と自然災害を巡る葬送」、第5章「近年の葬送事情」で構成。

第4章では北方領土墓参、太平洋戦争でのメレヨン島(現ミクロネシア連邦)の戦没者や、上川管内幌加内町の戦前戦時下の強制労働犠牲者の遺骨発掘の実態に触れた。

東日本大震災直後の宮城県石巻市では、仮埋葬(土葬)の遺体を引き揚げ、改葬された光景も。自治労関係の月刊誌「月刊自治研」を引用し、凄惨(せいさん)な遺体でも遺族の気持ちをくみ「ひるんではいけないのです。必要とあれば普通に抱きかかえられるようになる」と葬儀会社社員の言葉で奮闘を記した。

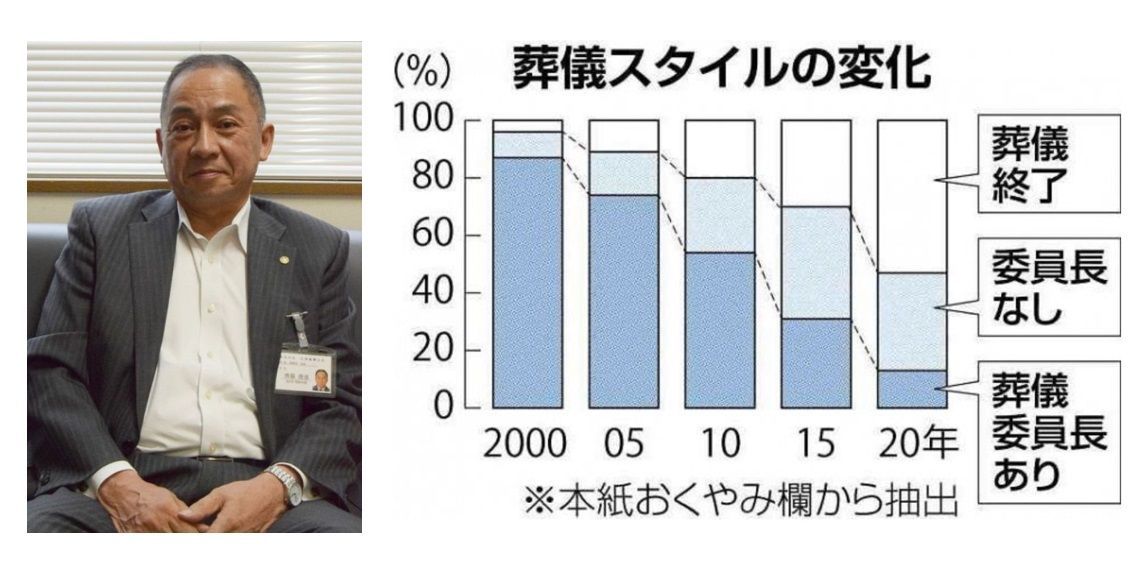

第5章ではコロナ下の3密回避で、葬儀の簡素化・小規模化が進む道内の推移を分析した。2000年から5年おきの毎月末日に掲載された北海道新聞おくやみ欄を調査。20年は00年に比べて「葬儀終了」が13倍、葬儀委員長「あり」が約6分の1、「なし」が4倍弱だった。

◇

このほか、墓の承継への不安など、墓地に関する意識調査も示し、無縁墓と合同墓の増加の背景に迫った。15年に合同墓の供用を始めた江別市では、13年の市民調査で合葬式の墓が必要との回答が85・5%に上っていた。

道内の墓、葬送の歴史にも触れた。縄文時代のキウス周堤墓群(千歳市)、アイヌ民族の葬礼のほか、火葬して遺骨を祭壇に置いて通夜に臨む渡島・檜山地方の風習「クサヤキ」も記載。返礼品の「中華饅頭(まんじゅう)」を巡り「注文が入ってから短時間に大量に作れて、見栄えも重量感もある」と、重宝した理由も説明した。

斉藤さんは「葬送とは先祖供養に他ならない。改めて先祖に感謝の気持ちが湧いた」と振り返った。

四六判、318ページで1650円。道内書店やネット通販で購入できる。問い合わせ先は中西出版、電話011・785・0737。(編集委員 鈴木雅人)

<略歴>さいとう・としひこ 1958年江別市生まれ。北大文学部卒。江別市職員を経て、現在は公民館などを管理・運営する江別振興公社社長。著書に江別競馬など馬の歴史をつづった「馬のいた風景」、道内の青年弁論の盛衰を描いた「われ壇上に獅子吼(ししく)する」がある。

コメント