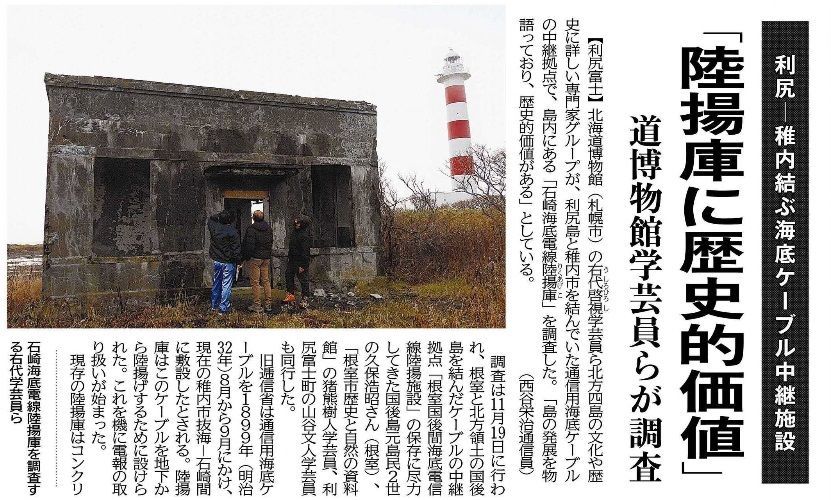

北海道博物館(札幌市)の右代啓視(うしろひろし)学芸員ら北方四島の文化や歴史に詳しい専門家グループが、利尻島と稚内市を結んでいた通信用海底ケーブルの中継拠点で、島内にある「石崎海底電線陸揚庫(りくあげこ)」を調査した。「島の発展を物語っており、歴史的価値がある」としている。(北海道新聞留萌宗谷版2021/12/7)

調査は11月19日に行われ、根室と北方領土の国後島を結んだケーブルの中継拠点「根室国後間海底電信線陸揚施設」の保存に尽力してきた国後島元島民2世の久保浩昭さん(根室)、「根室市歴史と自然の資料館」の猪熊樹人学芸員、利尻富士町の山谷文人学芸員も同行した。

旧逓信省は通信用海底ケーブルを1899年(明治32年)8月から9月にかけ、現在の稚内市抜海―石崎間に敷設したとされる。陸揚庫はこのケーブルを地下から陸揚げするために設けられた。これを機に電報の取り扱いが始まった。

現存の陸揚庫はコンクリート造り平屋で、1930年(昭和5年)11月に改築されたとされる。

右代学芸員らは根室国後間海底電信線陸揚施設の調査を行ってきた。道内の通信中継施設の陸揚庫で現存するものは少ない。

利尻島陸揚庫について、右代学芸員は「改築から1世紀を迎えようとしているが、保存状態が良く、建物内にケーブルが残っており、歴史文化遺産として非常に貴重だ」と話した。(西谷栄治通信員)

コメント