【建築物としての価値】

●陸揚庫のデザイン性

2023 年1月、文献調査によって陸揚庫は昭和4年(1929年) 9月に出来た建物だと分かった。

札幌逓信局の工務課が出していた「工務時報」という機関誌の中に、建築年を示す記述が見つかった。このことによって、陸揚庫の設計、建築の主体が逓信省という役所だったことが明確になった。

逓信省には、営繕課という建築部門があった。「逓信建築」、「逓信営繕」といわれ、明治、大正、戦前までの昭和の建築の世界で、日本の歴史をつくっていった組織である。

先進的なデザインをヨーロッパから採り入れ、あるいは鉄筋コンクリートの技術を推進するなど、宮内省の「内匠寮(たくみりょう)」や大蔵省の営繕組織とともに、日本の建築における思想と技術を牽引していったエリート建築集団である。

逓信省の営繕課は、明治時代にはヨーロッパで流行していた古典主義のデザインを煉瓦造で造っていた。道内の遺構としては明治44 年(1911 年)に道内初の郵便局として建てられた旧函館郵便局、現在の「はこだて明治館」がある。

大正になると、古典主義から、そのころヨーロッパではやっていたアールデコ、セセッション、ドイツ表現派の建築様式を日本にもたらし、昭和に入ると今日の建築につながるモダニズムを採り入れていった。

こうした歴史の流れの中で、陸揚庫が建てられた年代が昭和 4 年と特定されたことは、非常に重要なポイントだといえる。

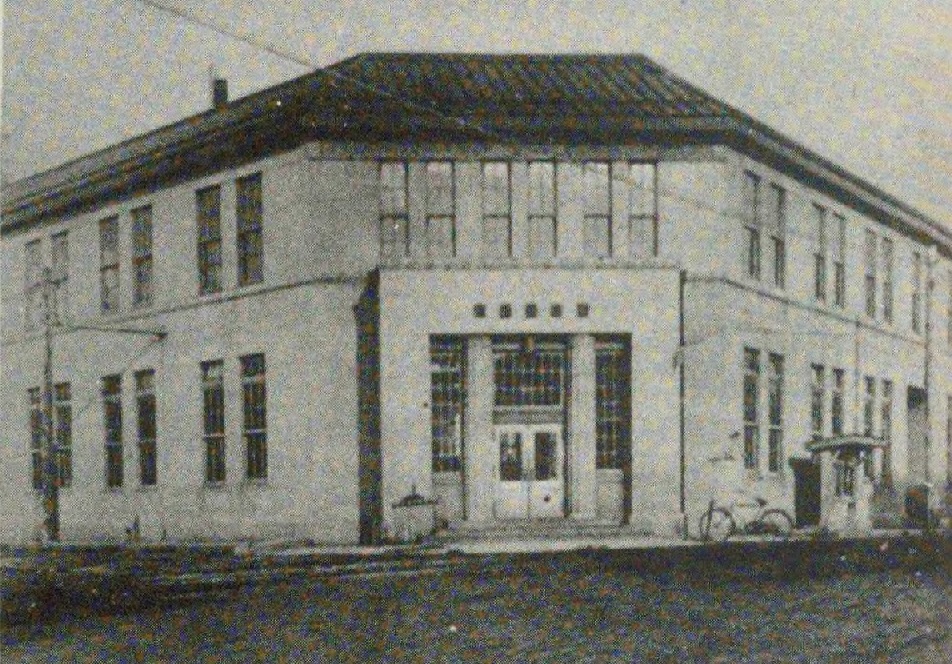

正面から見た陸揚庫は、半円柱の柱が左右対称にデザインされている。基本的に装飾であるが、このデザインは明治の古典主義の流れを汲んでいる。古典主義というのは基本的にシンメトリーのデザインである。

ここで興味深いのは純粋な古典主義であれば、例えば柱にエンタシス(古代ギリシャ建築の柱に施された、ゆるやかなふくらみ)や溝彫りなどの装飾が施されるが、陸揚庫の柱はすっきりとしたデザインになっている。ここに大正の近代建築の流れを読み取ることができる。

一方、技術的には明治の終わりころから鉄筋コンクリートという技術を採用して、大正 7 年(1918 年)から東京を中心に鉄筋コンクリートの郵便局や電信局を造っていった。そして、大正12年(1923年) 9月に関東大震災が起きて、鉄筋コンクリートで造った逓信建築は被害がなかったことから、その優秀性が実証されることになった。

機能的には庇を出す「庇の建築」というのが逓信から郵政建築の流れの中で出てくる。逓信モダニズム、あるいは郵政モダニズムと言われている。

こうした建築の歴史の流れの中で、昭和4年建築の陸揚庫をどう位置づけるか。シンメトリーな入口の装飾柱は、明治の古典主義の面影を残しながら大正のデザイン感覚を体現している。

さらに、重要なのは陸揚庫の屋根と庇である。陸揚庫のまっ平らな陸屋根は、昭和のモダニズムにつながっていくデザインであり、入り口や窓に取りつく庇を含めて、後の逓信モダニ

ズムや郵政モダニズムを予兆させる意匠である。

建築史の中で時代の切り替わりに位置するのが昭和4年であり、前の時代のデザイン感覚を踏襲しながら、次の時代のデザインの兆候を見せているところに、陸揚庫の価値がある。

●陸揚庫の先端技術

令和4年(2022 年) 9 月に実施した陸揚庫のコンクリート劣化度調査の中で、壁面に5㎝角ほどのモルタルのブロックが確認された。コンクリートを型枠に流し込んだ時に、内部からの圧力で型枠同士がずれないように固定するセパレーターの役割を果たしていたと考えられている。

しかし、セパレーターが標準的な型枠材料として広く普及していくのは戦後(昭和25年以降)になってからである。それより前は、型枠を番線と呼ばれる針金で結束していたが、コンクリートの圧力に耐えられず型枠がずれることも多かったという。

昭和4年に建てられた陸揚庫で、戦後に普及するセパレーターという先端的な技術が使われていたことは特筆すべきことである。この陸揚庫を設計し、建設した主体というのが、逓信省の営繕課という先端的な技術集団だったということが、その背景にあることは想像に難くない。

さらに、陸揚庫の軒から露出した鉄筋の先を見ると、丸まっていることが分かる。鉄筋を折り曲げてフックにすることで、コンクリートとの付着力が増し、しっかり定着する。これは大正12年(1923年)の関東大震災以降に普及する技術であるが、そのわずか6年後に、北方領土を望む根室に建てられた陸揚庫に採用されていた。

昭和4年建築の陸揚庫は建築史の中で、まさに時代相を映し出している。それが日本の本土最東端の根室に、しかも昭和の初めに出現したということは奇跡的なことだと言える。

陸揚庫といえば、北方領土とのかかわりの中で語られることが多いが、純粋に建築物として見た時に、逓信建築という先端的なデザインや最新の技術を体現し、建築思想を内包した非常に価値が高い建築物と捉えることができる。

【北方領土との関わりにおける価値】

●「ソ連軍による北方領土侵攻と占領を伝えた歴史の証人」

陸揚庫のもう1つの大きな価値は、言うまでもなく本土と北方領土を繋いだ電信の歴史の中で、果たした役割である。

明治33 年(1900 年)に根室町ハッタラ浜を起点として国後島を縦断し、択捉島の蘂取村まで、総延長450kmの電信線が敷設され、島民が待ち望んだ電信が同年9月に開通した。この時、根室側の陸上線と接続する中継施設として建てられたのが陸揚庫で、当時は木造だったことが分かっている。

札幌逓信局の機関紙「工務時報」によると、昭和4年(1929年)9月、当時北海道内に23あった陸揚施設の中で、いち早く鉄筋コンクリート造に建て替えられたのが根室の陸揚庫だった。

この頃、根室の町には相次いで鉄筋コンクリート造の大型建造物が誕生している。昭和 2 年(1927年)には、鉄網コンクリート造2階建ての根室郵便局が道東の基幹局として竣工し、同じ年、ツェッペリンやリンドバーグ夫妻との無線通信で世界に名を馳せた落石無線局の送信所が鉄筋コンクリート造で建てられている。

陸揚庫を含め、いずれも逓信省の建物である。

電信の開通で、それまで根室側と島との連絡は船便による逓送が頼りだったが、天候の影響を受けない電信の開通によって、島の生活や産業とりわけ漁業関係では生産性が飛躍的に向上し、島の発展に大きな役割を果たした。

昭和20年(1945年)8 月28 日、当時まだ有効だった日ソ中立条約を一方的に破棄して対日参戦したソ連軍が択捉島に侵攻。間髪入れず9月1日には国後島、色丹島に上陸し、歯舞群島を含めて9月5 日までに、島々は占領された。

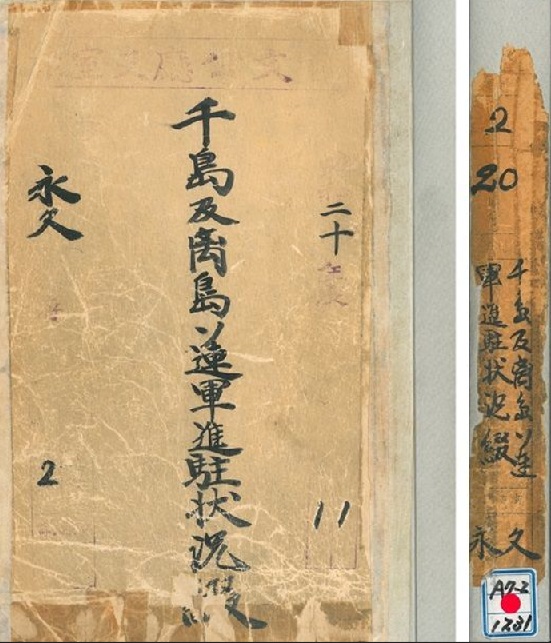

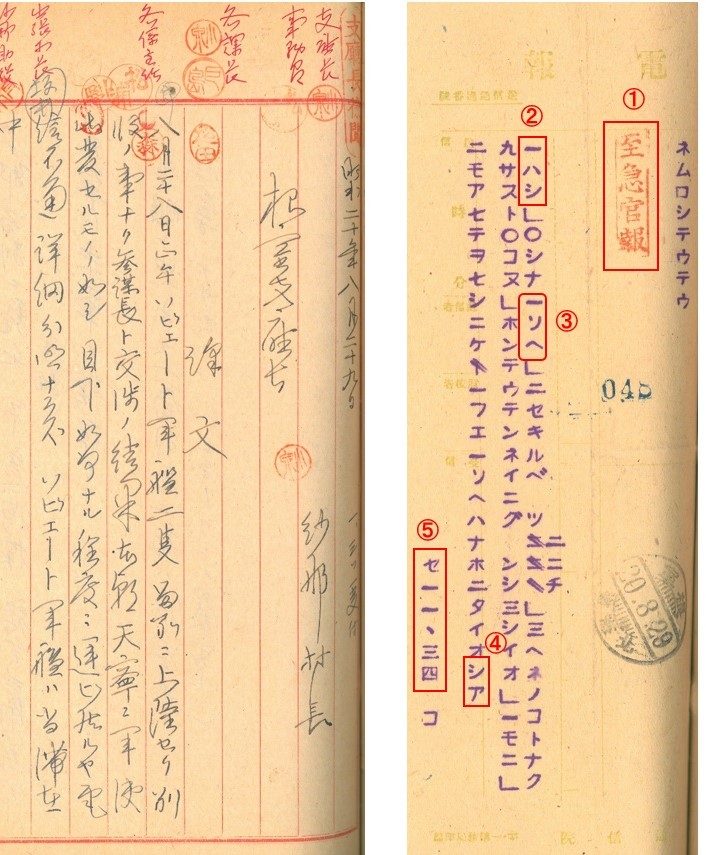

この時、陸と海の電信線と陸揚庫を経由して、択捉島と国後島の各村長らから、島の危急存亡を告げる切迫した状況が電報や電話で根室に伝えられていた。その時の電報の実物が道立文書館に永久保存されている「千島及離島ソ連軍進駐状況綴」という公文書に綴じられている。

保管されている21通の電報のうち、陸揚庫を経由して届いたものは少なくとも14通に上る。このほかに電話の受理記録も残っている。ソ連軍による北方領土侵攻と占領の状況を伝える資料として第一級の歴史文書である。

陸揚庫は、ニュースなどで取り上げられる時、「終戦直後まで根室と北方領土・国後島をつないだ通信用海底ケーブルの中継施設」と表記されるが、それは装置としての通信インフラを説明しているに過ぎず、陸揚庫の歴史的価値を的確に表現しているとは言い難い。

陸揚庫が果たした役割でいえば、「ソ連軍による北方領土侵攻と占領をリアルタイムで伝えた歴史の証人」であり、北方領土と文字通り海底電信線で繋がっていた、本土側に残る唯一の歴史的建造物である。

●「もの言わぬ語り部」として

戦後、陸揚庫から延びた海底電信線はソ連側のスパイ工作に利用される恐れがあるとして切断され、陸揚庫は役目を終えることになる。戦後は民間に売却されて漁具の倉庫になり、その存在は忘れ去られた。

戦後 78 年目を迎えた今も、北方領土返還の願いはかなわず、故郷の島々を追われた元島民の平均年齢は88 歳。無念の思いを抱きながらすでに6割以上が他界している。若い世代に四島の記憶や返還運動をいかに引き継いでいくかが課題となっている中で、ソ連軍による侵攻と占領を伝えた陸揚庫が国の登録有形文化財として登録されたことの意義は大きい。

「もの言わぬ語り部」陸揚庫プロモーションビデオのエンディングより

壁のモルタルは無残に崩れ落ち、

むき出しの鉄筋はさび付いて、風に飛ばされそうなほど、やせ細っている。

風雪に耐え、幾年月。

深いシワが刻まれたような、その風貌は、

帰りたくても帰れない、故郷の島影を見つめてきた元島民の姿に重なってくる。

自らの体験を「私は…」と、

一人称で語ることができる元島民が年々、少なくなっていく中で、

ソ連軍による侵攻と占領を伝えた歴史の証人として、

かつて北方領土に日本人の豊かな暮らしがあった記憶を、

その姿で伝える「もの言わぬ語り部」として、

いま、時代が、陸揚庫に新たな役割を求めている。

注) 北方領土対策に関する専門家会議根室国後間海底電信線陸揚庫の保存と活用を考える分科会報告書(2023年3月)より