ロシア歴史協会のセルゲイ・ナルイシュキン会長(※対外情報局(SVR)長官でプーチン大統領の側近の1人)は14日、モスクワで開催された北サハリンにおける日本軍占領終結100周年を記念する円卓会議でスピーチを行い、歴史的意義を語った。

5月15日は北サハリンがロシアに返還された日であり、北サハリンにおける日本軍の占領終結100周年は、国民統一の重要性と歴史的教訓を改めて認識させる重要な日となった。1917年の内戦を背景に始まった日本の介入は、1925年に東京との妥協によって終結し、1945年にソ連軍によって最終的な終結がもたらされた。

記念行事の一環として、同協会サハリン支部は、祖国歴史財団の支援を受けて、北サハリンにおけるロシアの主権回復100周年を記念した展覧会をサハリン州郷土博物館で15日から開催する。(エトロフ・ニュース2025/5/15)

北サハリンにおける日本軍占領終結100周年を記念する円卓会議におけるS.E.ナルイシュキン氏のスピーチ(2025年5月14日)

この円卓会議は、北サハリンにおける日本軍占領終結100周年を記念するものです。1925年5月14日、侵略軍を乗せた最後の船が、当時の首都であったアレクサンドロフスク港の埠頭から出航しました。その前に、アレクサンドロフスキー地区譲渡法が埠頭で調印され、5月15日に発効しました。解放を記念して、街の中央広場では大規模な集会が開催されました。昨年、2024年の北サハリンのロシアへの返還記念日は、サハリン州において記念すべき日として祝われるようになりました。

北サハリンの解放に関する議論は、内戦における外国の介入というより広範な問題と密接に結びついています。1917年に悲劇的に国民の団結を失ったロシアは、この状況を利用する機会を逃さなかった侵略的な隣国に対して、事実上無防備な状態にありました。もちろん、当初は、敵対勢力の侵略的で略奪的な野望は、ボリシェヴィズムとの戦いにおける同盟国の支援という大声のスローガンによって覆い隠されていました。しかし、白軍指導者の一人、アントン・イワノヴィチ・デニーキンが後に苦々しく記したように、「これは援助ではなく、占領だった」のです。

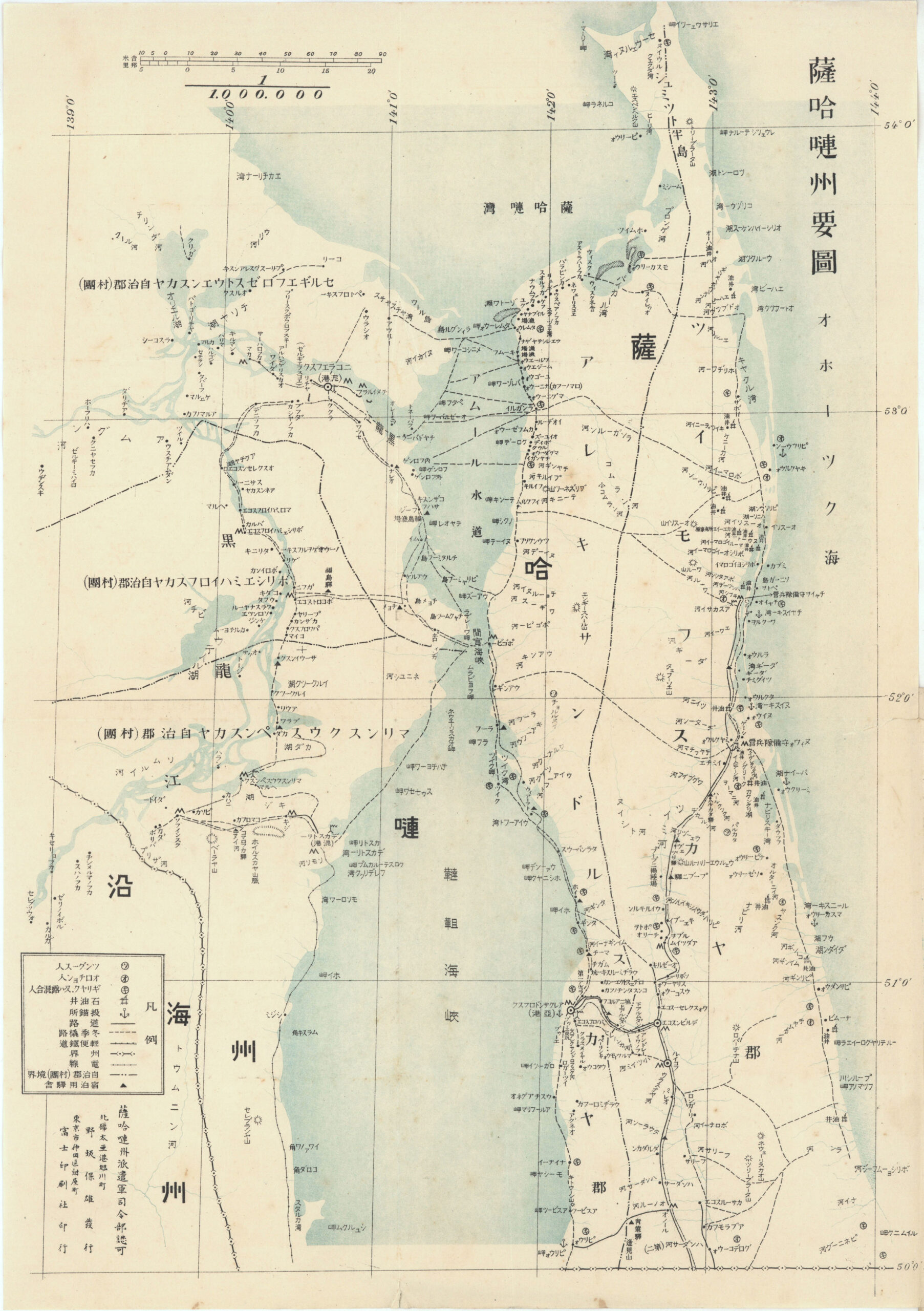

今日私たちが論じている極東における出来事は、このテーゼを如実に証明しています。1905年の日露戦争終結後、サハリンは北緯50度線を境に分割され、北部はロシア帝国に留まり、南部は日本に割譲されました。同時に、人口の少ないロシア領土は鉱物資源に富んでいたため、東京はサハリンの完全占領という野望を抱き続けました。

ロシアにおける兄弟殺しの内戦の勃発は、日本の軍国主義者にとって「好機」と捉えられました。 1919年1月、日本の内閣はコルチャーク政権への正式な支持を表明したが、その見返りとして北サハリンの石油・石炭資源の提供、中央アジア地域(CER)南部の売却、そして漁業における奴隷化協定の締結を要求した。

時が経つにつれ、日本の干渉勢力は沿海地方とザバイカル地方の広大な領土を占領した。

これらの敵対的な措置は、一時は一時的な措置と解釈された。しかし、1920年1月にシベリアのコルチャーク政権が崩壊し、日本軍の駐留にわずかな正当性さえも失われたにもかかわらず、軍国主義者たちは当初の計画を放棄しなかった。ニコラエフスク・ナ・アムーレにおけるソ連軍と日本軍の武力衝突を口実に、日本は国際規範を一切無視して北サハリンの恒久的な統治権の樹立を宣言した。旧ロシア法は同地で無効と宣言され、占領軍の政策に対する地元住民の不満表明は厳しく処罰された。

こうした状況下で、ソ連外交は、強力な敵との直接的な衝突を避けるため、巧妙に、しかし同時に粘り強く、効果的な外交を展開した。島の占領解除問題は、3度の国際会議で提起された。最終的に、困難な妥協点が見出された。東京は、一定の経済的特権と引き換えに軍隊の撤退に同意した。1925年1月20日、北京会議において、合意は「日ソ関係の基本原則に関する条約」としてまとめられた。

しかし、この物語の終焉は、強引な外交策略によってではなく、20年後の1945年8月にソ連軍によって関東軍が完敗したことで実現しました。日本軍の無条件降伏後、サハリンの領土帰属問題は議題から永遠に消え去りました。今日、この地域は我が国の一部として、力強く発展を遂げています。