ロシア側から発信される北方四島に関するニュースをウオッチしていて、最近、思うことは北方四島関係の比重が低下して、千島列島北部のパラムシル島(幌筵島)とシュムシュ島(占守島)の話題が目立つことだ。

サハリン州は北方四島と千島列島を3つの行政区域に分けている。国後島、色丹島、歯舞群島は南クリル地区(2025年1月の人口11,573人)、択捉島と近隣の島々はクリル地区(同7,038人)、千島列島北部は北クリル地区(同2,314人)。人が住んでいるのはパラムシル島のセベロクリリスク市だけで、他はシュムシュ島を含めすべて無人島だ。

北クリル地区はサハリン州でありながらサハリン本島から海路・空路の直行便はなく、一度カムチャツカ地方のペトロパブロフスク・カムチャツキーに飛んで、そこから貨客船か小型機、ヘリコプターで行くしかない。北方四島と千島列島の開発を進める連邦計画「クリル諸島社会経済発展プログラム」では、日本と「国境」を接する北方四島の開発が優先され、北クリル地区はほとんど見捨てられた感がある地域だった。

ところが今年は少々様子が違う。きっかけは昨年9月、プーチン大統領が帝国主義日本から北方四島を含む千島列島を解放したクリル上陸作戦の記憶を永続させるよう指示したことだ。号令一下、ロシアは今年を対日戦勝と第二次世界大戦の終結80周年と位置付け、1945年8月の「占守島の戦い」に焦点をあて、北方領土を含む千島列島侵攻の正当化や愛国心を高める取り組みに力を入れ、メディアも盛んに取り上げているのだ。

7月にはロシア全土からボランティア100人が集まり、かつてない規模でソ連兵の遺骨発掘作業が行われる。占守島への上陸が始まった8月18日に合わせて、島に放置された旧日本軍の戦車やソ連兵の遺品などを展示する野外博物館をオープンさせ、現役のロシア軍兵士やボランティアが参加して「占守島の戦い」を再現するイベントも行う。一連の行事に向けて、ロシアの移動通信大手MTSが島の北部に初の基地局を開設し、LTE規格の音声通信とモバイルインターネット環境を整備するとともに、ロシア軍の工兵隊が来島者の安全を確保するため不発弾などの処理作業を行っている。500人以上を収容できるキャンプ施設が完成し、激戦の地を巡る観光ルートも開発中だ。地元行政は対日戦勝80周年イベントを通じて島のインフラ整備を一気に進め、秘境観光とロシア全土から青少年が訪れる軍事愛国教育の拠点にしようと意気盛んだ。

報道によると一連の事業費は7億ルーブル(約13億円)以上ともいわれ、プーチン大統領最側近の一人キリエンコ大統領府第1副長官が占守島を訪問したことや施設整備と式典の準備を統括するトルトネフ副首相が中国の張国清副首相を招待したことなどから、プーチン大統領が占守島を訪問するのではないかと取り沙汰されている。

北海道庁根室振興局で領土対策を担当していた2018年、「北方四島~運命の9日間」という企画展を開催し、米ソ共同の極秘作戦「プロジェクト・フラ」で米国から提供された艦船10隻(後に11隻と判明)が北方四島侵攻に使用されていた事実を紹介した。「プロジェクト・フラ」(HULA-TWOと表記することが多い)は1944年12月、ソ連側が対日参戦に必要な艦船などのリストを米国に提出したことに始まる。ソ連が最も必要としたのは南樺太や千島列島侵攻に欠かせない上陸用舟艇だった。大陸での戦いにたけたソ連軍も島嶼への上陸作戦の経験は少なく、まともな上陸用舟艇を持っていなかったからだ。米国は極秘裏にソ連軍将兵1万2,400人に対する艦船の習熟訓練をアラスカのコールド・ベイで行うとともに、30隻の上陸用舟艇を含め145隻(その後の調査で149隻と確認)をペトロパブロフスク・カムチャツキーなどソ連海軍の基地に移送した。

ロシア側の報道では触れられないが、実は「占守島の戦い」でも「プロジェクト・フラ」で提供された艦船が使用されていた。サハリン州郷土博物館の研究資料によると、8月18日の上陸作戦に参加したソ連艦隊45隻のうち、上陸用舟艇16隻と掃海艇4隻の合わせて20隻が「フラ船」だった。上陸用舟艇はLCI(L)タイプで乗船定員は約200人。それが16隻ということは3,200人の戦闘部隊を運んだことになる。もし、上陸用舟艇がなければ、そもそも千島列島への上陸作戦の実現はおぼつかなかっただろう。「占守島の戦い」が終わった8月下旬、「プロジェクト・フラ」のソ連側責任者ポポフ少将は、コールド・ベイの米軍司令官マクスウェル大佐に「フラで移管された上陸用舟艇が千島列島攻撃で主導的な役割を果たした」と報告している。

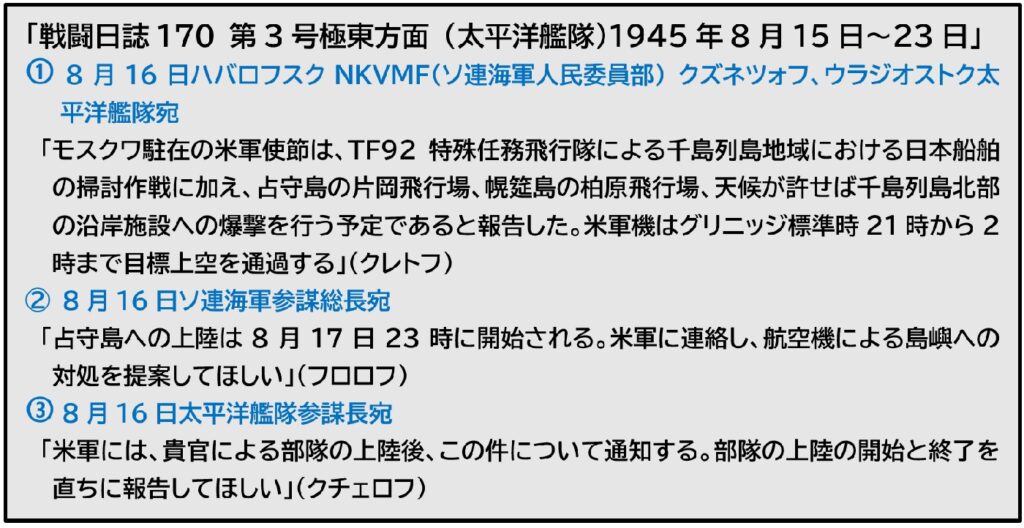

「プロジェクト・フラ 日本との戦争における米ソの極秘協力」の著者リチャード・ラッセルは「第二次大戦で最も野心的で、成功した米ソの協力プロジェクト」と評価しているが、果たして米国は艦船を提供し、ソ連軍将兵の訓練を行っただけなのだろうか。ロシア国防省の「大祖国戦争1941-1945文書・資料 第4巻シュムシュ上陸とクリル諸島の奪還」(2015年)という資料の中に気になる記述がある。

米軍が占守島を爆撃する予定だと伝えたクレトフが誰なのかは分からないが、「島嶼への対処」つまり爆撃などの支援を要請したフロロフは太平洋艦隊参謀長、上陸開始と終了時刻を米軍に通知すると発信したクチェロフはソ連海軍参謀総長のことだ。

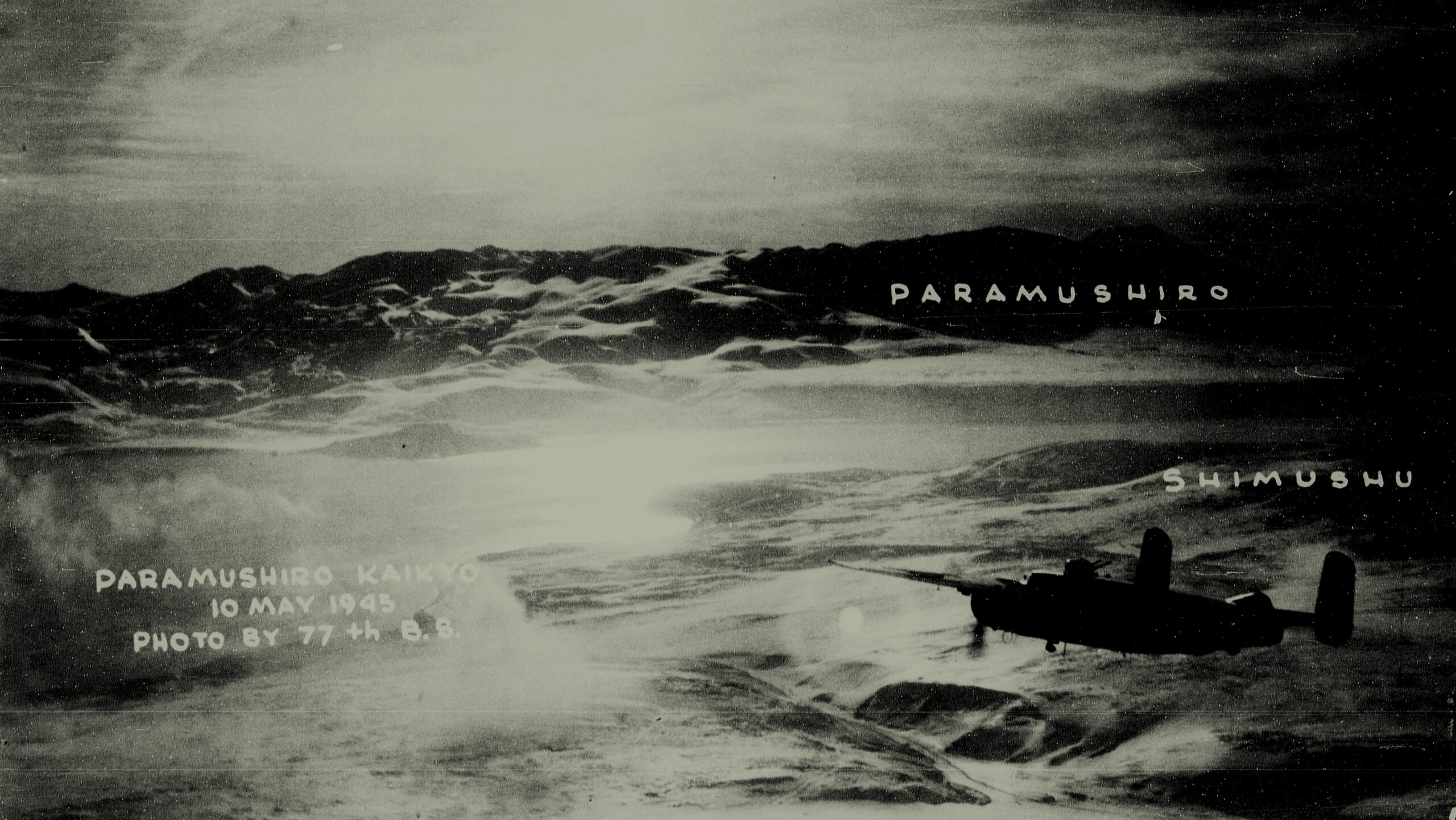

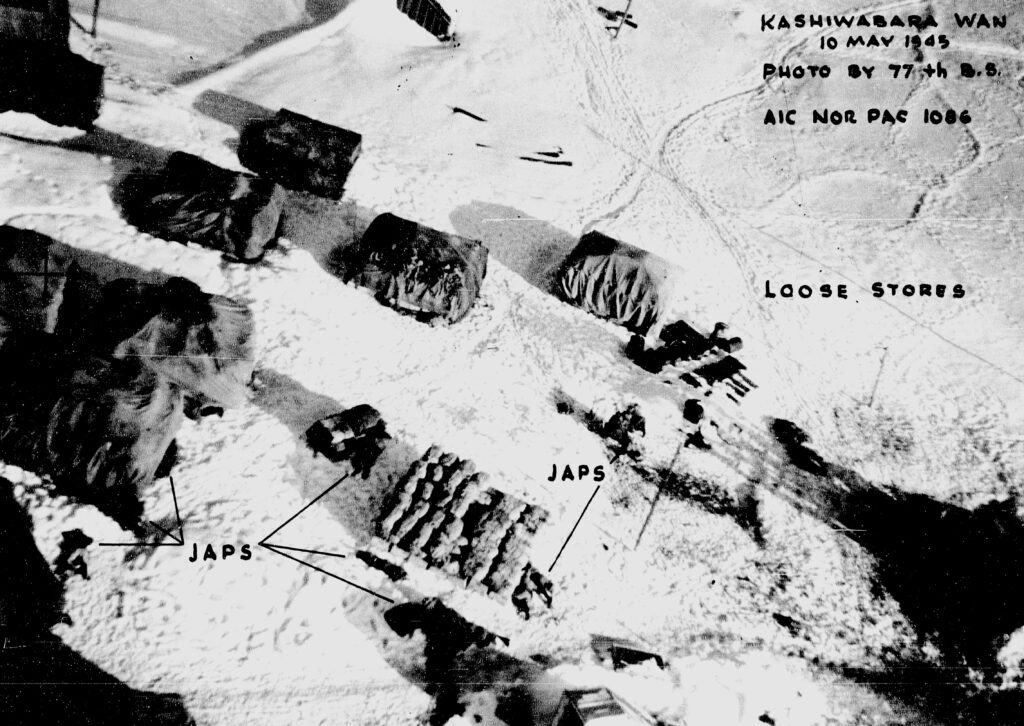

これらの記述に対応する米側の公文書は確認できていない。ソ連軍の占守島侵攻直前、北千島を担任していた米太平洋艦隊第4艦隊航空団戦闘日誌によると、8 月 14 日に北千島で日本の輸送船掃討作戦を行っていた哨戒爆撃機4 機が基地に呼び戻された。米太平洋軍総司令官名で「日本に対する攻撃作戦は終了するが、防衛警戒と偵察飛行は継続する。その場合、ソ連または日本が占領している領土の 50 マイル以内を飛行しないように」と指令が出ている。17 日に千島列島上空の写真撮影任務が承認されたが、爆弾を搭載しないよう命令されている。18 日~20 日に予定されていた写真撮影と偵察飛行は悪天候のためキャンセル。米軍機がソ連軍の侵攻を直接支援した記録は見当たらない。

企画展で「プロジェクト・フラ」の史実を知った元島民は嘆息した。「ソ連に対日参戦してほしくてヤルタ会談で北方領土を勝手に差し出したばかりか、軍艦を提供してご丁寧に訓練までしてやって侵攻作戦を支援していたとはね。戦争ってなんでもありなのか」–。何がどうなって故郷の島々が奪われることになったのか。米ソの極秘協力を含め、「何でもあり」の戦争の実相をつまびらかにして後世に伝えていくことが重要だ。

【ボストーク62号(NPO法人ロシア極東研機関誌)2025年7月15日発行】