択捉島クリリスク(紗那)のクリル郷土博物館は、新たな展示品として、刻印のある粗粒レンガを収蔵した。このレンガが島内で作られたのか、サハリンや本土から持ち込まれたのか–。同博物館のエレナ・グルゾヴィコワ館長は、レンガの起源と択捉島における建築資材の生産に関する様々な説について語った。

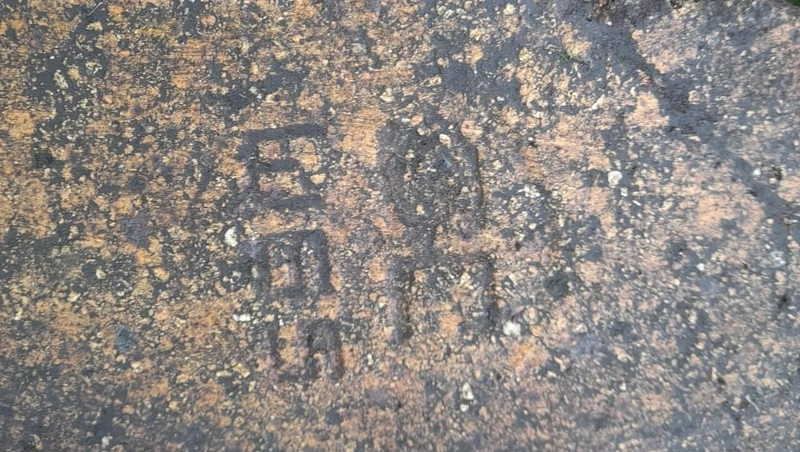

このレンガは、発掘作業中に建設作業員によって発見された。発見者は刻印にヒエログリフが含まれていると考え、写真を博物館に送った。レンガにはロシア語のアルファベットの数字と文字、ВС、そして2行目にШ 65が記されていることが明らかになった。

「ウラジーミル・ドゥルゴフ氏は、紙を使って図面を写すというよく知られた方法を思い出し、その紙をレンガの上に置き、鉛筆でなぞってかなり鮮明な画像を得ました。そして、これが耐火レンガであることが明らかになりました。文字『B』は耐火等級(レンガは1250℃まで耐えられる)、『C』はメーカーの刻印、または特殊なレンガの種類、『Ⅲ』は耐火粘土であること、つまり高温と急激な温度変化に耐えられること、『65』は製品のサイズ、この場合は230×114×65mmです」とエレナ・グルゾヴィコワ氏は説明した。

択捉島におけるレンガ生産の可能性について更なる情報を得るため、館長は長年の住民で郷土史家のウラジーミル・ヴァシリエヴィチ・タリコ氏に連絡を取った。タリコ氏は、学生時代、オーリャ湾とロソセヴァヤ湾の間にあるレイドヴォ島の「キルピチヌイ」という村の名称に興味を抱いた。地元住民はその由来を知らなかった。セルゲイ・ヴィボロフ氏の著書『イトゥルプ島集落史』には、ニュモイ(後にキルピチヌイと改名)の日本人居住地がこの地にあったことが記されている。ヴィボロフ氏は、この地には良質な粘土の鉱床があり、採掘されていたこと、そして建築用のレンガを成形・焼成する小さな工場があったことを指摘している。

「しかしながら、日本人自身は島の建物にレンガを使用しておらず、彼らがレンガを製造していたかどうかについても確かな証拠はありません」–ウラジーミル・タリコ氏は著書『銀鮭の国で』の中で、「プーチン1946」という記事を執筆し、ソ連の入植者たちが当初、日本の建物に普通のストーブがないという問題に直面した様子を詳しく述べている。「日本人はストーブなしでも何とかやりくりできましたが、入植者たちは現地でレンガの生産を組織しなければなりませんでした。この重要な建築資材を本土から輸送するのは費用がかかりました。そこで、レンガ生産を行うために本土から職人が呼び寄せられました。調査の結果、発見されたレンガは私たちの地元のものだったと推定されます!」

「この話題に関連して、日本統治時代のストーブ暖房について少し触れておきたいと思います。日本人は『火鉢』と呼ばれる丸いストーブ、つまり暖炉を使っていました。当博物館には、ミニ火鉢の底が付いた大きな破片が所蔵されています。火鉢は現在でも作られており、暖房だけでなく、グリル料理をしたりするのに使われています」とグルゾヴィコワ館長は続けた。

館長はまた、博物館には粘土製の水道管の破片が所蔵されており、レイドヴォ(別飛)には陶器製造に適した良質の粘土を含む鉱山の坑道が保存されていることを指摘した。日本人はこの粘土を使って水道管を製造していた。レソザヴォツコエ地域では、このような陶製の水道管の長さは最大4キロメートルに達した。

当博物館では、択捉島の建設業、日本人の生活、そしてソ連人入植者に関する遺品を見ることが出来る。「住んでいる地域について調べ、その地域に関する本を読んで、博物館に来てください。きっと興味深い体験ができるはずです!」と、グルゾヴィコワ館長は語った。(択捉島の地元紙「赤い灯台」2025/11/13)