島民は噂した「また浪花節語りの夫婦でも来たんだべや?」

根室には山がない。だから子供の頃の冬の遊びといえばもっぱらスケートだった。1792年に通商を求めて来航したラクスマン一行が根室湾でスケートを滑っている絵が残っていて、根室がスケート発祥の地だと知るのはずっと後のことである。

片や対岸の国後島はスキー文化である。国後島の植古丹に生まれ、15歳まで暮らした母親は「スケートなんて見たこともない。学校に上がったころからスキーを滑っていた」という。

戦前の国後島、とりわけ南部のオホーツク海側の寒村・古丹消は一時期、スキーの聖地だった。何しろ、1956年の冬季五輪のスキー回転競技で日本人初のメダリストを輩出しているのだ。

1929年(昭和4)秋。人口200人ばかりの古丹消に、一風変わった夫婦がやって来る。スキー文化を広めた猪谷六合雄さんと妻サダさんである。群馬県赤城山の旅館の主人であったが、日本に伝わって間もないスキーの魅力に取りつかれ、雪を求めて北国をさすらいながらスキー技術と用具の開発に明け暮れていた。サダさんは日本人初の女性ジャンパーといわれている人だ。

雪を求めての漂白の途上、北海道東部の屈斜路湖で知り合った択捉島の紗那測候所長から択捉行きを勧められた猪谷夫妻は、根室港の波止場から船で国後島の東沸に上陸、古丹消の伊東温泉旅館に投宿した。このまま国後島を縦走し、行けるところまで行って、そこから船で択捉島に渡るつもりだった。

ふらりと立ち寄っただけの古丹消だったが、巨大な岩石の群れが続く荒々しい丸山の断崖、知床連山に沈む夕日と温泉がすっかり気に入ってしまった。世話好きな伊東家の人たちから、「空いている小屋を使っていいから、遊んでけ」と勧められ、古丹消に着いてわずか2日後には小屋の住人になっていた。これがきっかけで、夫妻は6年間住みつくことになる。

ないものは自分でつくる 家2軒、ゲレンデや大小7つのシャンツェを造成

国後島・古丹消への移住を決意した猪谷さんは、一旦故郷の赤城山に帰り、スキーや大工道具のほか、当時国内に数台しかなかったライカの写真機と蓄音機を持って戻ってきた。

迫りくる厳しい冬を前に、まず確保しなければならなかったのは住む家だった。戦前の古丹消の写真を見ると、住宅は平屋の切妻で柾葺きの屋根には海から強い風が吹きつけるため、重し代わりに石を載せていた。だいたいの家は景色の良い海側に塀を立てて、風除けにしていた。

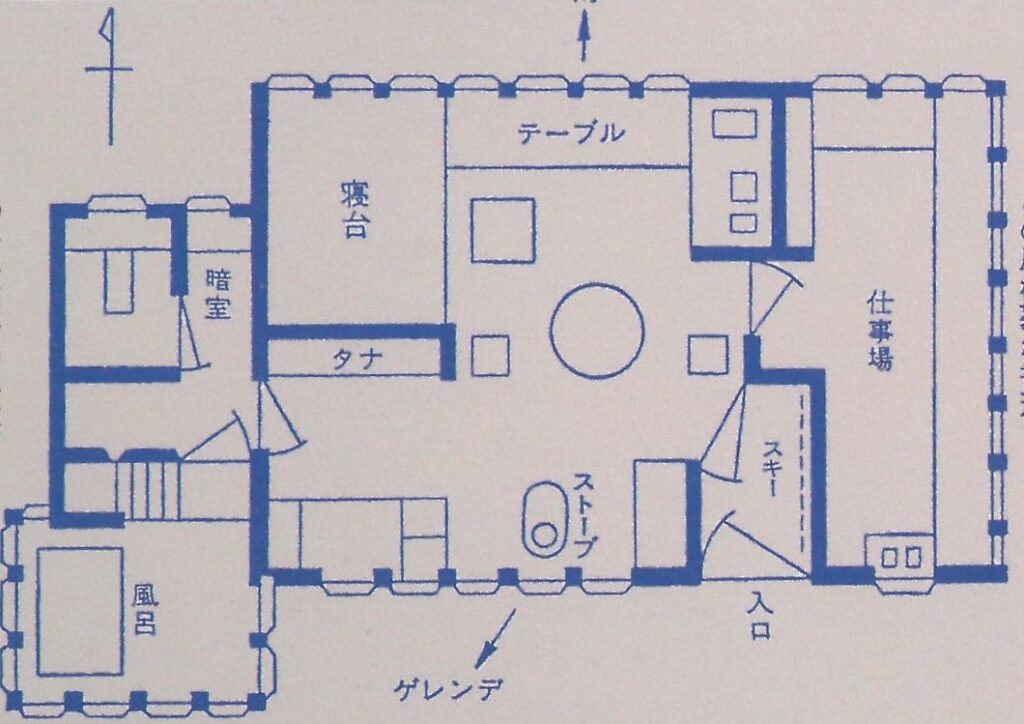

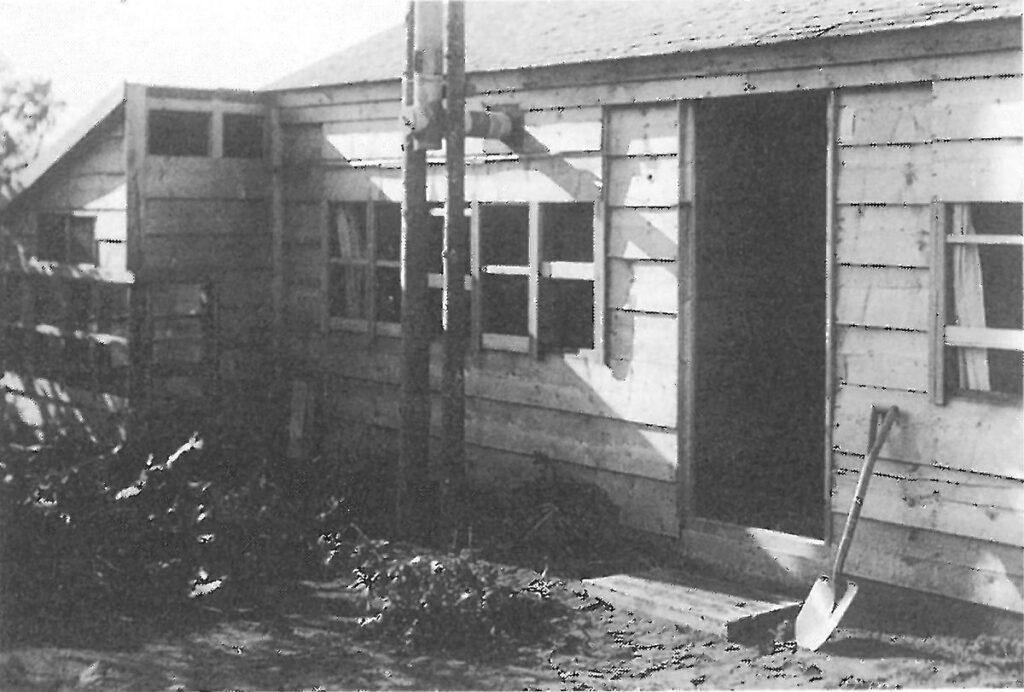

猪谷さんは自分で設計図を書き、島民たちに手伝ってもらって山小屋を建てた。後に「千島第一の小屋」と呼んだ。知床連山の眺めを楽しむため、海に面して窓をたくさん造ったので家の中はとても明るかった。床は板張りにして、靴のまま歩けるようにした。スキーの後に靴のまま小屋の中に上がり込み、そのまま温泉を引いた風呂にざぶんと飛び込むためだった。万力がある作業場や写真を現像する暗室まであった。大きな流しがついた勝手、温泉を引いた風呂は三方がガラス張り、便所はなんと腰掛け式だった。

海から強い風が吹きつける古丹消。これでは冬は大変だろうと島民たちは心配した。しかし、冬でも雪や風が室内に吹き込むことはなかった。その秘密はカラス窓の工夫にあった。

ガラス窓は柱のピッチにサイズを合わせ、上下させて開閉する。上に開けると窓が上部の戸袋に収まり、閉めると窓枠の下端が壁の外側に来る。水や雪が室内に入らないようにするための工夫だ。(『猪谷六合雄スタイル 生きる力つくる力』より)

島民たちはたまげた。そして2、3年のうちに、古丹消にも窓ガラスが広がっていった。これは私の母親から聞いた話しだが、昭和10年頃に国後島・植古丹に新築した家の窓は、ガラス窓で上下に開閉するタイプだったという。猪谷さんのガラス窓の影響を受けたのかもしれない。

『昭和初期に国後島ほどスキー体育に積極的に取り組んだ例はない』

猪谷六合雄さんが1929年(昭和4)に国後島・古丹消に移住した頃、人口200人の村にはスキーと呼べそうなものは2、3台しかなかった。この当時の国後島では郵便の集配や営林署の職員らが山歩きの際にスキーを使うのがせいぜいだった。

国後尋常高等小学校の代用教員だった山内順一さんは「国後島・泊にスキーが入ったのは古い昔、営林署で冬山歩きをするためのもので、ノルウェー式のもの(単杖)。スポーツとして盛んになったのは、猪谷六合雄氏が古丹消に住みついてからで、毎年氏を招へいして講習を受けたものだ」と書き残している。(千島教育回想録)

猪谷さんは、小屋づくりが一段落すると、裏山にジャンプ台とゲレンデの造成に取り掛かった。最終的にジャンプ台は大小7つもこしらえた。

猪谷夫妻のスキー練習を見ていた村の娘さんや奥さんが習いにやって来た。スキーを持っていない子供たちのために、手先の器用な素人大工にスキー板の削り方を教え、子供たちに安くこしらえてもらえないかと頼んだ。スキー1台の削り賃は焼酎4合だった。子供たちは山でナラや桜を伐ってきて、焼酎を添えて大工さんに持っていくと、数日後にスキーが出来ていた。

古丹消にスキーブームが到来した。噂を聞きつけて近隣の村からもやってきた。とりわけ熱心だったのは学校の先生たちだった。猪谷さんから手ほどきを受けた学校の先生たちが残した手記(千島教育回想録)に猪谷さんとスキーの思い出が記録されている。

沢山寅太郎(昭和6年~7年、泊国後小学校長)

裸のジャンプスキーで、当時のスキーファンをびっくりさせた猪谷六合雄さんが、古丹消にガラス張りの小屋を建てて生活をしておられた。営林署の須藤主事(元羅臼校代用教員)のおかげで私共が猪谷さんからスキーの講習を受けることが出来たのである。講習は学校の裏の稲田というゲレンデで微に入り細にわたる親切な講習で、私共は第一日目でシュテムボーゲンをマスターして、シュテムクリスチャニヤの技にまで進んでしまったのだから、その指導がいかに巧妙なものであったかがわかる筈である。私はもう40才になろうという時に、スキーに病みついてしまったのである。稲田に住んでいた二階堂さんたちは「泊で鳥が鳴かない日があっても、校長が稲田に見えない日はない」と、笑われるほど、いかなる吹雪の悪天候の日も、私の稲田への日参は欠くことがなかったのである。若い独身だった宮脇先生、簗田先生はスキー狂ともいうべき私と共に遊び、そして何かと助けてもらったことは、今思い出しても、ありし日の若さを懐かしむ心で一杯になるのである。

山内順一(昭和8年、国後尋常高等小学校代用教員)

御子息千春君が4才で郵便屋さんが来ると毎度回転の仕方を教えていた頃、私は一週間、温泉宿に泊まり朝から夕方まで、猪谷氏と2人きりでジャンプの練習をし、前傾姿勢がどうしたら出来るかを研究したが、共に満足に出来る域に達せずに終わった。翌年雪の少ない年だったが、友人3、4人で古丹消を訪れ、前傾(フォーアラゲ)が出来るようになった私を見て、午後青年をかりたてて、七号シャンツェに雪をかき集めて、アプローチとランデンクバークに1.5メートル巾くらいに敷き、写真を撮ってくれた。当時大倉シャンツェが出来たばかりの頃で、『山内さん大倉シャンツェをとべますよ。一度ためしてごらん』といわれたが、その気にはなれなかった。しかし、猪谷氏は島から大倉をとぶ者を出したかったようである。奥さんは片目が義眼の方だったが、すでに25メートル位はとんでいたことを紹介しておこう。

宮脇信雄(昭和6年~9年、国後尋常高等小訓導)

泊山を背にした古丹消にガラスの多い家を建て、温泉を引いて暮らしている一風変わった人がいる話は聞いていたが、その人がスキーの先生で、ジャンプ台をいくつもつくり自ら飛んで、その設計を研究していた猪谷六合雄さんであった。どのような話で来て貰うようになったのか全く知らなかったが、スキー講習が地元で開かれた。おとな子ども2、30人参加したが、実に懇切丁寧で一つ一つ手をとって教えられ、解りやすく初歩から高等技術まで指導を受けた。自己流で山野を駆けずり廻った私はスキー技術は理論づけられ、一段と飛躍して向上した。この講習はわずか3日間であったが、国後のスキーはこれを境に全盛時代となった。冬になるとスキー体育で時間一っぱい山野をかけずり廻った。もちろん全校スキーで、スキーのない者には貸しスキーも与えた。昭和初年代に、すでにスキー体育に積極的に取り組んだ学校の類例は余り聞いたことがない。その後、2、3年と受講して今度は吹雪をついて泊山を越え六里(24キロ)の古丹消へ泊り掛けで出掛け、猪谷さんにスキーを習った。スキーは雪の世界の下駄として、ワックスの知識からスキー製作の理論まで学んだ。ジャンプはあまりにも高く、飛べなかったが、猪谷式の手袋の編み方まで、見よう見まねで自分も造った。猪谷さんの生命はスキーの研究にあった。スチールエッヂのスキーやエボナイトエッヂの試作、アザラシ皮の貼りつけ、カンダーハー締具の研究、スキー靴とスキー本体との固定方法、ジャンプスキーの改良点など、誠に蘊蓄の深い進んだ研究をされており、古丹消の地の利を生かして、40、50、60メートル級のジャンプ台を自ら飛んで完成された。大倉山や宮様記念シャンツェ等の端緒となる研究をされていた陰の功労者であった。一人息子の千春さんがヨチヨチ歩きでスキーを引っかけ歩き廻っていたことを考えると誠に隔世の感があるが、そんな時代にコツコツ研究を積み上げられた功績を讃えたい。

「酷寒の2月でもこれ一足で大丈夫」 猪谷式手編み靴下が古丹消で完成

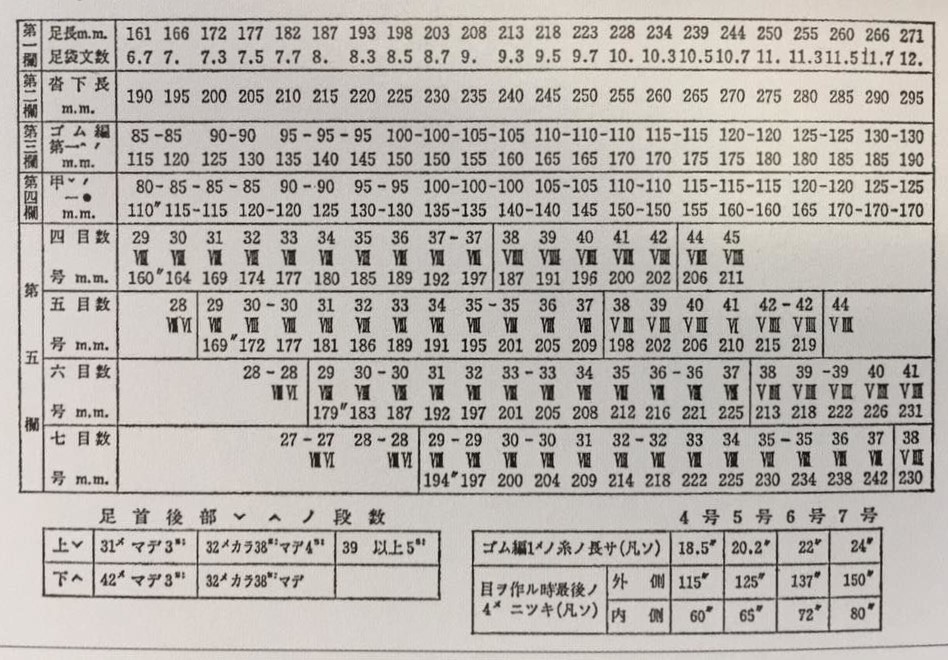

猪谷六合雄さんがスキージャンプを始めるようになって困ったのが靴下だった。スキー用の靴下などあるはずもなく、市販の靴下を5足重ね履きしていたが、すぐに穴があいた。ないものは自分でつくる。これが猪谷さんの流儀。暇さえあれば大の男が編み物に没頭し、体格に合った目数や寸法の表をつくり始めた。

著書「雪に生きる」の中に、当時の苦労話が紹介されている。(以下、要約)

やってみると、やればやるほど難しくなる。本当の目数と、同じだけの数の目のある図を描いたり、算盤を前に置いて、一目編むごとに玉を一つ動かしたり、夜遅くまで編み続け、胸が悪くなって吐きそうになることも幾度もあった。同じ踵を編んだり、毀したり17回続けたら、毛糸がダメになったこともある。ほぼこれでいいかと思って履いてみると、踵の形が崩れ、洗濯すると足に合わなくなった

旅行中の汽車や船の中で、便所の中でも、暇さえあれば編んでいた。自分の足だけでなく、友人の足の寸法を図り、こしらえては送りつけ、乱暴に履いてもらって穴があくと送り返してもらって参考にした。使用する糸によって、縮む割合を想定して、あらましの表をつくり、三回洗濯してから本当足に合うように編むことにした

そして、2月の酷寒の時のスキーでも一足だけ履けば間に合うようになった。目の取り方も、図の描き方も婦人雑誌に出てくるものとは違っている。しかし、規則的なものだから、図の見方を飲み込んでしまえば、あとは図によって足の大小、編む針の太い細い、糸の多い少ないのも、表の通りにしていきさえすれば誰の足にでも、ぴったり合ったものが出来るはずたと思う

試行錯誤を重ねること8年。古丹消に移住した翌年1930年の春に完成を見た。スキーを習いにきていた娘さん、奥さんたちに靴下の編み方を教えた。毎夜習いに来た人もいた。

当時18歳くらいの文ちゃんは結局、一冬、小屋で暮らした。伊東さん(古丹消に初めて来たときに泊まった温泉旅館の主人)の細君の末の妹、大柄で気立ての優しい、きれいな娘さんだった

この文ちゃんの写真が残っている。猪谷さんが撮影したものだが、子息の千春さんと、スキーを習いに来ていた村の女性たちが写っている。

右から2人目の大柄な女性が文ちゃん。右端は後の銀メダリスト・猪谷千春さん(「雪に生きる」より)

後に「猪谷式」と呼ばれる靴下は、古丹消で完成してから80年後の2010年、「暮らしの手帖」(2010年4月号)で「猪谷さんの靴下」として紹介され、ソックニッターの間でちょっとしたブームになり、いまも猪谷式の手編み靴下にチャレンジする人も少なくない。

『さらば、古丹消。みんな仕合せであってくれ』

国後島・古丹消で6年間暮らした猪谷六合雄さんは、古丹消についてこう書いている。

古丹消は島の楽園である。千島特有の猛烈な濃霧(ガス)もここだけは敬遠して通る。春の若草が萌え出るのが、太平洋側より一カ月は早い。多くの種類の野菜が育ち、いたるところから温泉が出る(「雪に生きる」より要約)

北方領土の元島民でつくる千島歯舞諸島居住者連盟(通称・千島連盟)が作成した終戦時の居住者地図がある。島ごと、集落ごとの住宅地図である。国後島・古丹消を見ると、1935年(昭和10)に島を出て、終戦時には居住していなかった猪谷六合雄さんの家の所在地も記されている。しかし、この家は、1929年に島民の協力を得ながら建てた「千島第一の小屋」の所在地ではない。

戦前の古丹消の集落 居住者地図 猪谷六合雄の名前がある

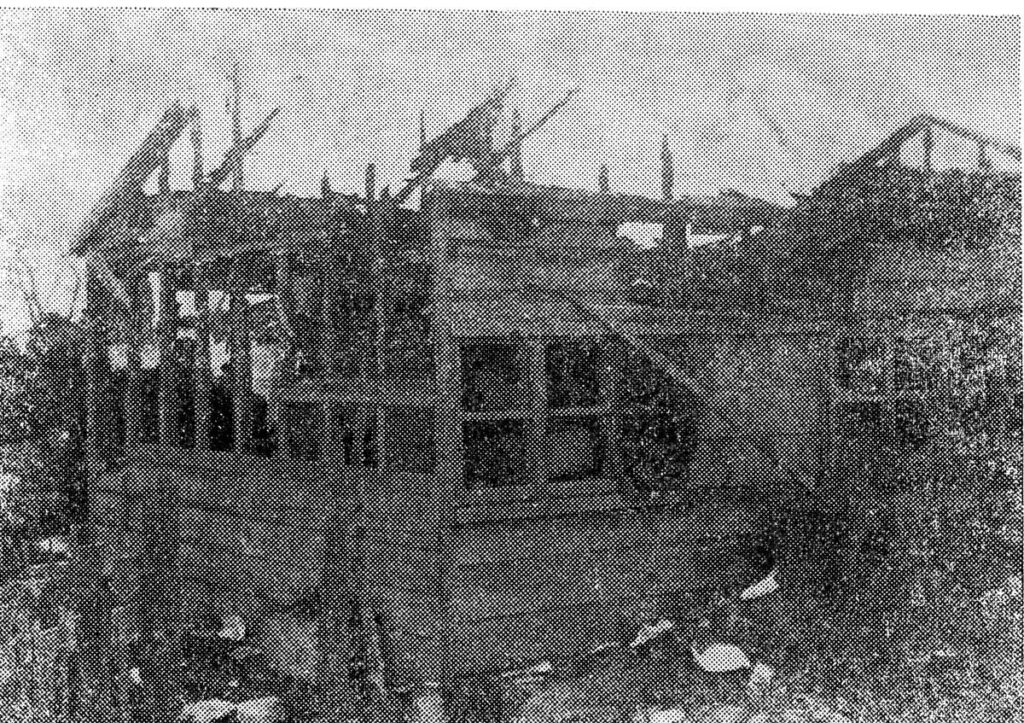

「千島第一の小屋」は、ガソリンランプの爆発による火災で焼失している。1934年4月のことである。1931年に長男の千春さん、1933年に次男の千夏さんが、この小屋で生まれた。医師はおろか産婆さんもいなかった古丹消。近所の島民たちがお産の世話をしてくれた。ちなみに、5月に生まれた千春さんの名前の由来は「千島の春に生まれたから」、7月に生まれた千夏さんは「千島の夏に生まれたから」–いたってシンプルである。

焼けた千島第一の小屋

この火事で猪谷さんが一番惜しんだのは、スキー板やシャンツェの図面、靴下や手袋の細かい計算をした帳面、大勢の人の足の寸法を集めてあった書類、写真ネガを焼いてしまったことだった。ストーブの上で干してあった、編み方の試験をしながらこしらえた12足の靴下は黒焦げになって見つかった。

近所の島民が駆けつけて消火作業にあたった。「ありがたいと思ったのは村人たちの心からの親切である」と、猪谷さんはしみじみ書いている。「何もかもなくしてしまったのに、翌日から生活に困ることはなかった。最初の冬、一緒に小屋に寝泊まりしてスキーをしていた文ちゃんは、その夜一晩寝ないで、子供たちの綿入れの着物を縫って、翌朝持ってきてくれた」

再起は早かった。焼失した「千島第一の小屋」から西へ300メートル、崖から小さな滝が落ちる所に第二の小屋を建てた。火災の3カ月後である。千島連盟の居住者地図に載っている猪谷家の場所は、この第二の小屋、「滝の下の小屋」と名付けられた家である。

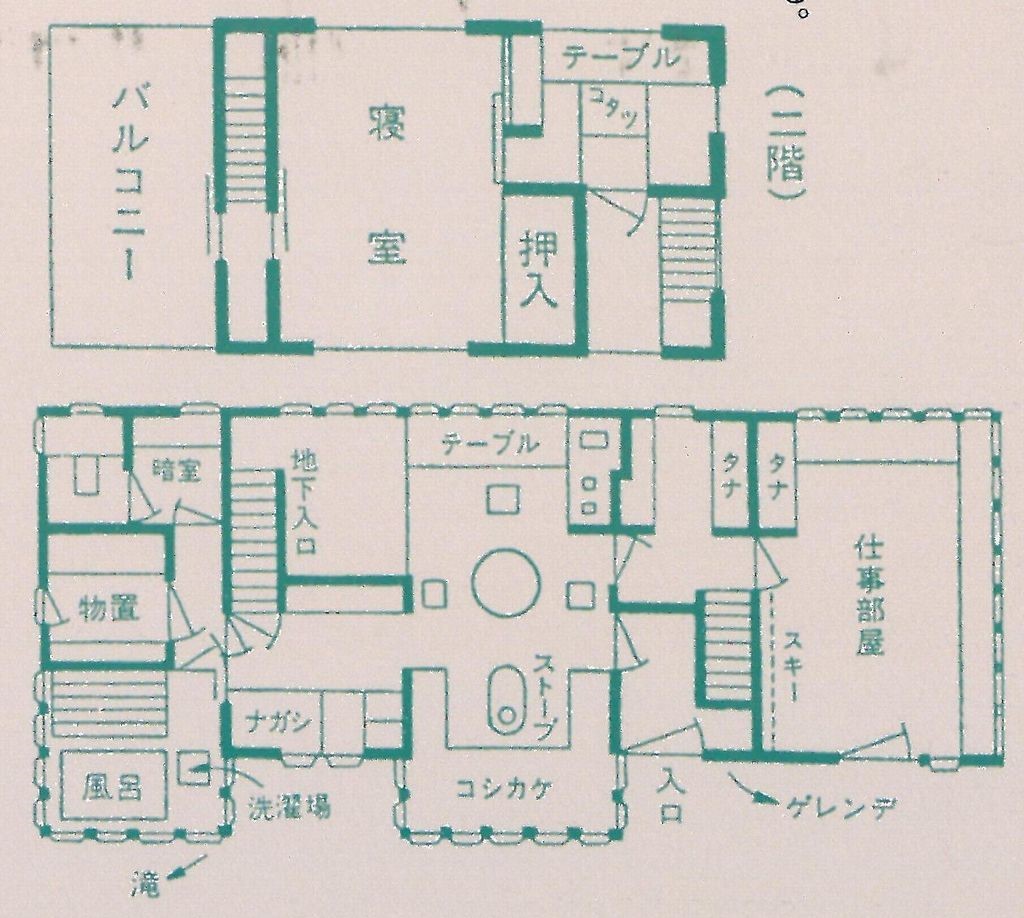

「猪谷六合雄スタイル 生きる力、つくる力」などによると、「滝の下の小屋」は、猪谷さんが自分で設計して建てた2階建て、地下室、バルコニー付きの当時としてはモダンな住居だった。猪谷さんが建てた小屋の中で、最も思い入れの強い小屋である。大工仕事もほとんど自分で行った。住材は第一の小屋より細く一寸六部角。滝や近くの温泉から水を引き、便所や風呂、台所などに用いていた。流しはレパー1つでお湯も水も出る。便所は一番景色がいい方角にもっていき、大きな窓と机を設けた。もちろん腰掛け式で下は滝から引いた水を流しっぱなしの水洗だった。ここで本を読み図面を引いた。

第一の小屋は二寸角の柱を細かく並べて、貫を全く用いず、羽目板に耐力を持たせていた。滝の下の小屋を造るに際して、さらに細い一寸六分角にしたのは、第一の小屋が火災に遭った時、消火作業中に壁を壊そうとしてもなかなか壊れず苦労したからだという。

当時の古丹消の住宅で、地下室やバルコニーがある家などなかった。島民は珍しがって、泊りに来たという。

すっかり気に入っていた古丹消を去る日が来た。1935年9月のことである。著書「雪に生きる」では、「子供の教育その他いろいろな都合で、一時千島を引き揚げようということになった」と書かれている。

猪谷さんの千島時代に関する資料をあさり始めてから、ずっと疑問に思っているこがある。心血を注いで手造りした小屋は、誰に託したのか分からないことだ。一時的に千島を引き揚げるだけで、また戻ってくるつもりで、空き家のままにしていったのだろうか。お世話になった伊東温泉旅館の人たちが管理したのだろうか。ソ連軍が上陸した後、滝の下の小屋はどうなったのだろうか。

これまで2度、古丹消を訪ねたことがある。いずれも北方墓参だったため、居住地跡を散策することはできず、猪谷さんの小屋があった場所までいけなかった。一度、ご一緒した元島民から「猪谷さんの家に入ったことがある。窓が多く、家の中は収納の引き出しがいっぱいあった」と聞いた。当時90歳だったその元島民は数年後に亡くなった。遠くから小屋の痕跡を探したが、ロシア国境警備隊の建物があるだけで、小屋の跡らしきものはなかった。

猪谷さんの著書「雪に生きる」の中に「千島時代」という章があり、当時の暮らしや出来事が記されている。古丹消をまさに去ろうという、その時の心持ちを記した文章を以下に紹介したい。立場、状況は全く異なるが、元島民が島を追われた時の心情と、どこか共通するものがあるように思う。定義上、元島民のくくりには入らないが、猪谷さんもまた「ふるさと」を後にして2度と戻れなかった、元島民の一人ではなかったか。

初めて千島へ渡った時、日帰りにするかも知れないつもりで、東海岸の東沸村から、山を越して来てみた古丹消に、私達は、まる6年に余る月日を送った。この間には随分といろいろなことがあった。2人で渡って来た私達は、今4人となって帰ろうとしている。その間には生まれて初めての火事も体験したし、小屋も2つ建ててみた。土の中から湧いて出る温泉というものの本当の味もしみじみと知った。来た時には、浪花節語りと間違えられた村の人達とも懇意になって、親身も及ばない程の世話にもなった。

今ここを去ろうとするに及んで、滑り回った数々の斜面や、歩いた場所の一つ一つを思い出してみると、何もかも懐かしい気がした。波の音にも、風の音にも、この場所だけの音色があるように思えた。浜へ出ると、毎日見馴れて来た景色の岩石にも、滝にも、牧柵にも心からのお礼を述べて別れを告げたい気持ちだった。村の人達も、私達が帰ると聞いてかわるがわる干し魚のおみやげなどを持って、別れを惜しみに来てくれた。

いよいよ明日は舟に乗り込むという前の日の夕方、荷物一切を馬車で運び出してしまって、私達もその晩は伊東さんの家へ引き上げることにした。私達は最後に残って、空屋のようにガランとした感じの部屋から部屋を、一渡り見て回ったが、何となく去り難い気持ちがした。一度締めた戸を開けてバルコニーへ出てみたり、二階の階段半分下りてから、また登って行って、もう一遍窓の景色を覗いたりした。そうして暫くは躊躇っていたが、漸く思い直して自分のリュックを背負った。

私は小屋を出て、門を出て、50メートル程で振り返ってみた。初秋の晴れた日の静かな夕方だった。小屋は暗い岬の崖を背景に、弱い夕陽を斜めに受けて、2階の窓ガラスが2枚だけ西の空を反射して光っていた。穏やかに暮れていく景色の中に、小屋は、しょんぼりと立って私たちを見送っているように見えた。私はそれを見て、どうしても、その僅かな部分かもしれないが、小屋は確かに生きているという感じがした。そしてあの寂し気な様子は、今私達の遠くに去って行くのを悲しんでいる表情に違いないと思った。あれだけ私達が心血を注いで、それこそ根柢から築き上げた小屋だった。どんな隅の方の小さい柱一本にだって、私達の手の触れていないものはない。そうすれば私達の血のどれだけかが、あの小屋のどこかに沁み込んで残っていると考えた方が、本当のように思えてきた。

私達は、またいつか、ここへ帰ってくるかも知れない。だが、もう再び来られない方が多いだろう。私はそう思いながら手を上げて、小屋に向かってお別れをした。すると、自然に涙が込み上げてきて小屋の輪郭がぼやけてしまった。私はその後、赤城山の小屋に別れを告げて乗鞍へ移った時でも、自分が生まれた家に別れようとした時でさえも、何故かこの時ほど哀傷の感を深く味わったことはなかった。

翌9月2日の朝7時頃、私達を乗せた50トン程の発動機船は、ポンポンと忙しそうな音を立てて船体を揺振りながら、静かに波の上を滑り出した。砂浜まで出て来た大勢の村の人達は、手を振り動かしながら、口々に声を上げて私達を見送ってくれた。その人達のまわりにはたくさんな鳥もいたし、沖の方には鴎も鳴いていた。

さらば古丹消、6年の長い間、私たちの生活を、その懐に暖かく抱いていてくれた寒村古丹消、また逢える日が来るかどうかわからないが、みんな仕合せであってくれるようにと思うと、また目頭が熱くなった。