北方領土・国後島にあるクリル自然保護区は、保護区内のヒグマの生息数を調査した。推定によると、2024年は保護区北部のチャチンスキー地区に69頭、南部のアレクヒンスキー地区に32頭、合わせて101頭が生息。2023年秋の調査の87頭から14頭増えている。

2022年を除いて、北部の個体数は、通常、南部のほぼ 2 倍となっている。これは、北部の保護区の面積が南部の約3 倍と広く、人がアクセスしにくい場所であり、産卵川が多く、餌場が豊富なためだ。

2024年の保護区のヒグマの全体的な密度は、1000ヘクタールあたり1.54頭だった。今年は、北部で1歳の子グマ3頭と若い子グマ5頭、南部で1歳の子グマ5頭と若い子グマ2頭、合計15頭の子グマが確認された。

今年のヒグマ調査は9月9日から11月21日まで実施された。2023年はカラフトマスの大量遡上と産卵のためのシロザケの遡上が始まる8月24日から9月26日までだった。今年は例年より遅く始まり、調査は通常より長く続いた。

同保護のアレクサンドル・キスレイコ所長は「2024年はカラフトマスが来なかったため、調査が困難でした。そのため、調査はシロザケの遡上期間中に実施されました」と説明する。南クリル地区水産・保全局(ABR)が実施した長期モニタリングによると、国後島でのシロザケの大量遡上は9月中旬に始まった。

調査は、産卵川の河床にある餌場を登録する(足跡、目視による遭遇、カメラトラップによる記録)とともに、河口やその他の地域の餌場にいる個体を登録することによって実施された。

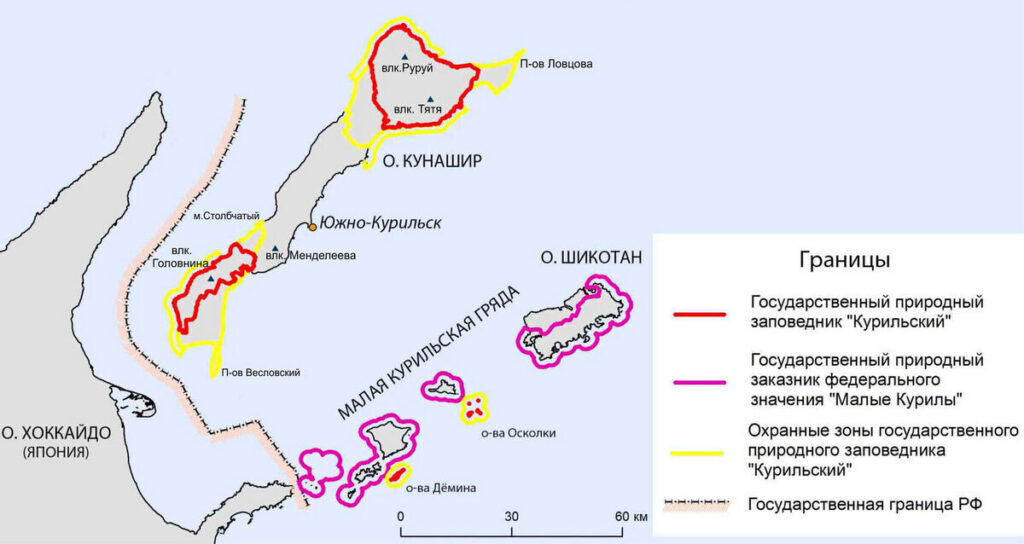

調査地点は、保護区の主要な産卵川9つを対象とした。北部のチャチンスキー地区では、チャチナ川、サラトフスカヤ川、ザリヴナヤ川、ケドロヴィ川、コロドニー川で個体をカウントした。南部のアレクヒンスキー地区では、アレクヒン川、ペシャノエ湖周辺の川や小川、ダニロフスキー・コルドン付近で調査が行われた。

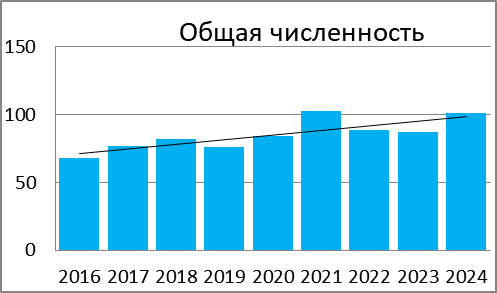

保護区では、2016年からヒグマのカウントを行っており、過去9年間の個体数を比較することができる。総個体数の動態を分析した科学部門のスタッフは、保護区内のヒグマの総個体数は80〜105頭の間で安定的に変動していると述べている。

ヒグマ (Ursus arctos) はクマ科の哺乳類で、陸上最大の捕食動物。鈍そうな外見にもかかわらず、時速60キロで走り、泳ぎも木登りもうまい。ヒグマは通常、餌を食べたり、一時的な避難場所を見つけたり、巣穴で横になったりする場所がある縄張り内で移動する。

子グマは1月から2月に巣穴で生まれる。母グマは1~3頭(最大5頭)の子グマを産む。体重は500~600グラム、体長は約23センチで、短くまばらな毛に覆われ、まだ目が見えない。最初は母グマの乳だけを飲んでいるが、3か月もすると乳歯が生え、草木や昆虫を食べ始める。

2歳くらいまで母グマと一緒に暮らし、2~3歳の子グマは、乳母として世話をするペストゥン(「乳を飲ませる」という言葉から)と一緒にいることもある。

巣穴を離れたヒグマは、夏は草や根、ベリー類を食べ、秋はベリー類(ローズヒップ、ガンコウラン、ブドウ、ラズベリー)、松ぼっくり、ドングリ、産卵のため遡上するサケを食べる。

ほとんどのヒグマの毛色は、明るい茶色から暗い茶色だが、国後島では、頭と前腕部が白っぽい個体もよく見られる。国後島特有のもので、地元住民は「銀」というニックネームで呼んでいる。(astv.ru 2024/12/13)