NPO法人極東研「戦後80年を考える」2025年8月共催セミナー報告要旨 (ボストーク63号2025年10月15日発行)

プロローグ「北方領土遺産」事業

今から80年前の北方四島へのソ連軍上陸を目撃した元島民の記憶によると、ソ連兵を乗せて来た軍艦は「黒い大きな船だった」という。その「黒い大きな船」が、実は「プロジェクト・フラ」という極秘作戦で米国がソ連に供与したものだったことが明らかになったのは2018年1月、北海道根室振興局が開催した企画展「北方四島≪運命の九日間≫1945年8月28日~9月5日」においてだった。根室振興局は戦後70年の2015年から、「忘れてはいけない物語がある」というキャッチコピーを掲げ、北方四島に残る建造物や遺構、写真や文書、島での出来事などを掘り起こし、資料や証言を収集し、後世に伝える「北方領土遺産発掘・継承事業」に取り組んだ。筆者は当時、根室振興局の北方領土対策専任の副局長として、この事業に関わった。

第一弾は、ソ連軍侵攻直後、島々の緊迫した状況を伝える役場からの電報、命からがら脱出してきた島民の聴き取りを記録した唯一の公文書「千島及離島ソ連軍進駐状況綴」を取り上げた。戦前、国後島のカニ缶詰工場でロケが行われた映画「生命の冠」上映会や北太平洋横断飛行の途中、択捉島と国後島に不時着水したリンドバーグ夫妻と島民の交流、日本人島民と移住してきたソ連の人々が一緒に暮らしていた1946年に撮られた写真をテーマに「混住時代の記憶」を語り継ぐ取り組みも行った。そして、3年間の事業の締めくくりとなったのが、企画展「北方四島≪運命の九日間≫」だった。

「プロジェクト・フラ」とは何か

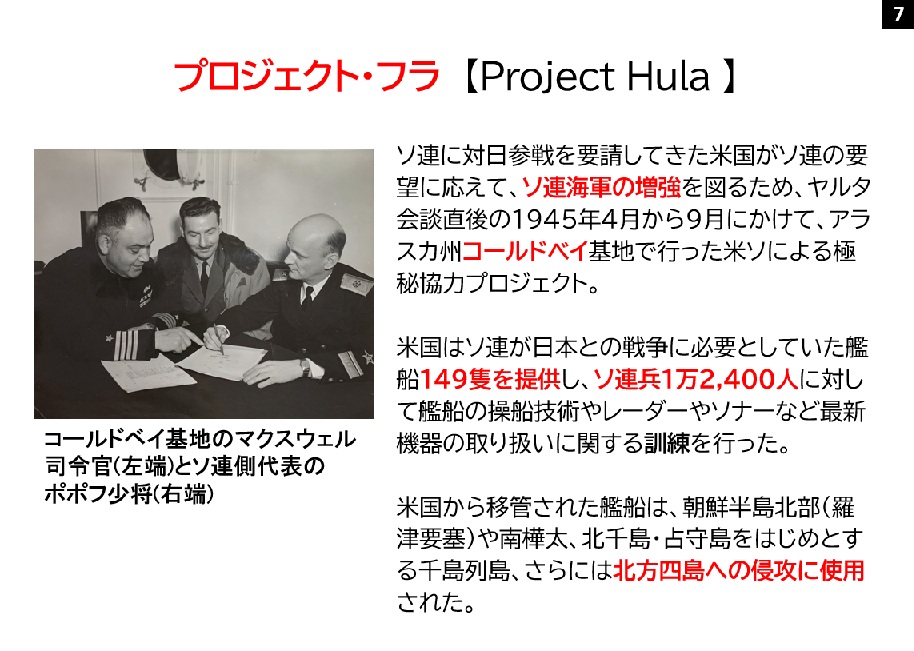

プロジェクト・フラは、米国の公文書ではフラ・ツー(HULA-TWO)とも表記される。日米開戦直後からソ連に対日参戦を促してきた米国がソ連の要望に応えて、ソ連海軍の増強を図るため、ヤルタ会談直後の1945年4月から9月にかけて、アラスカ州コールドベイ基地で行った米ソによる極秘協力プロジェクトである。米国は、ソ連が南樺太や千島列島の侵攻に必要としていた上陸用舟艇など艦船149隻を提供し、ソ連兵1万2,400人に対して艦船の操船技術やレーダー、ソナーなど最新機器の取り扱いに関する訓練を行っていた。米国から移管された艦船は、朝鮮半島北部や南樺太、北千島・占守島をはじめとする千島列島、さらには北方四島への侵攻に使用された。

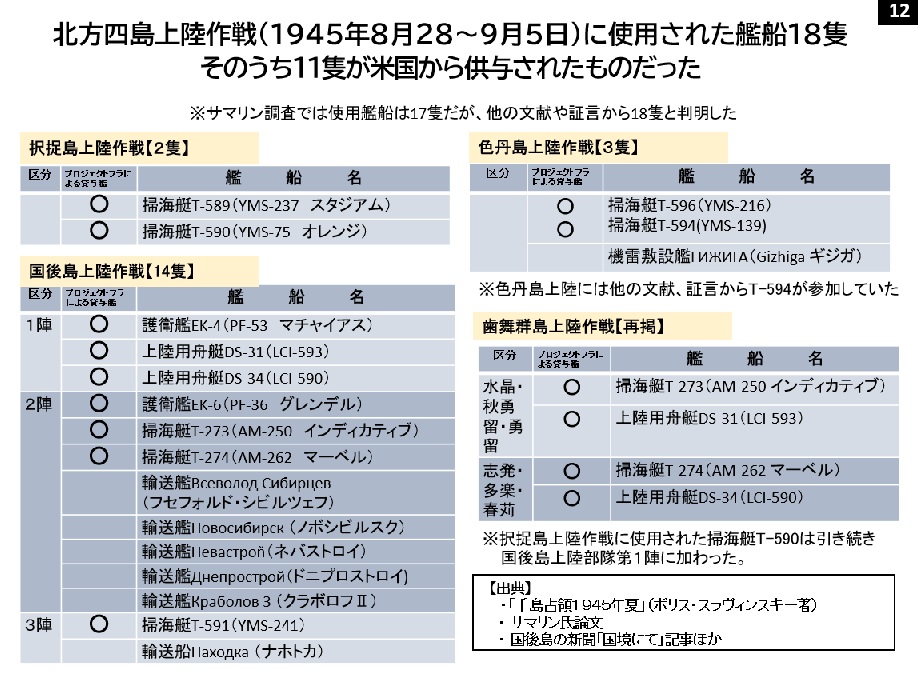

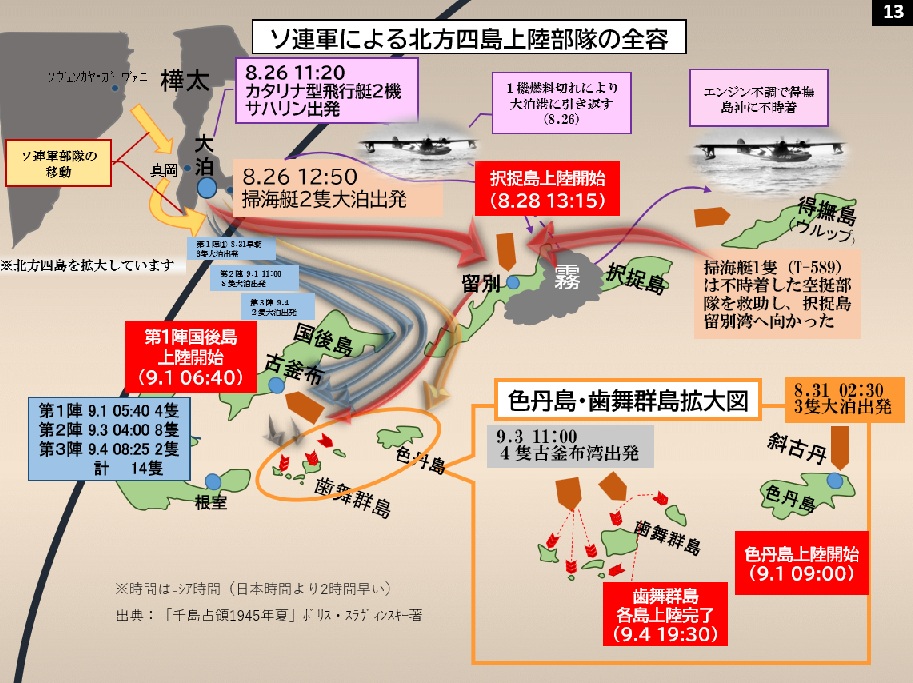

ソ連軍は1945年8月28日に択捉島、9月1日には国後島と色丹島に上陸し、歯舞群島を含めて9月5日までに北方四島を占領したが、この間、ソ連軍が上陸に使用した艦船18隻のうち11隻が米国から供与されたものだった。(脚注参照)

※脚注 企画展開催時点では、サハリン州郷土博物館紀要やラッセルの著作などを基に移管された艦船の総数を145隻としていたが、司令官報告書で149隻と確認された。同様に、北方四島侵攻に使用された艦船17隻のうち米国が供与した艦船を10隻としていたが、その後の調査でそれぞれ18隻と11隻だったことが明らかになっている。

調査方法はインターネット検索

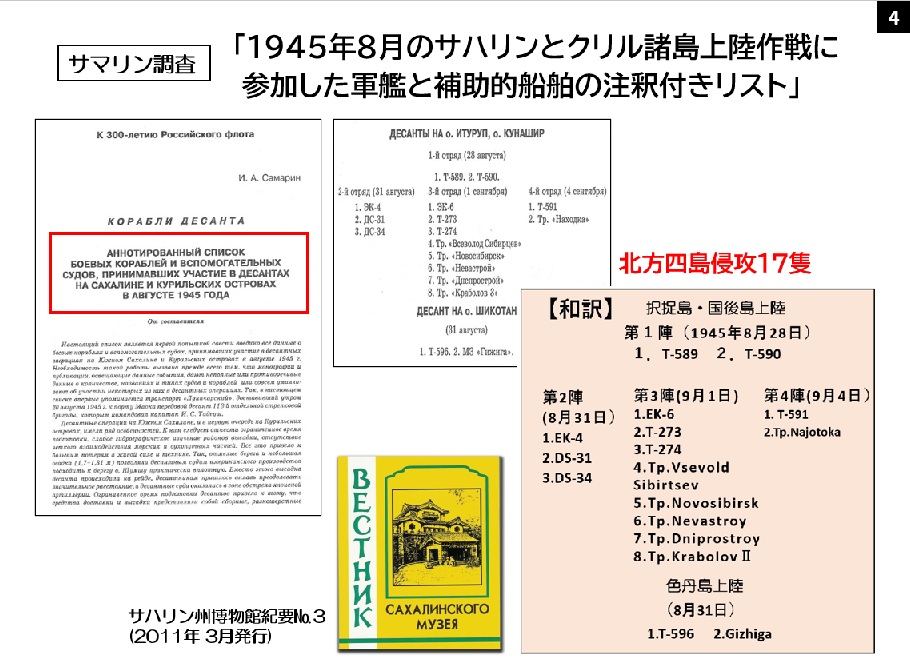

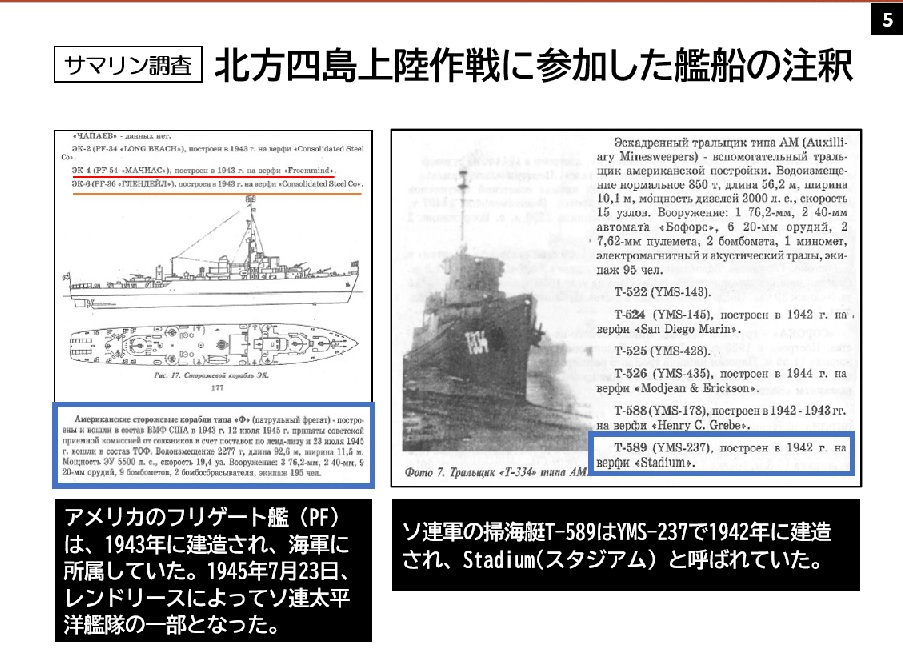

「占守島の戦い」ではソ連側が撮った写真が残されているのに、なぜ北方四島上陸時の写真が1枚もないのだろうか–。調査はそんな疑問から始まった。手法はもっぱらインターネット検索で、サハリン州郷土博物館のホームページ内にある「博物館紀要」が引っかかった。表題は「1945年8月のサハリンとクリル諸島上陸作戦に参加した軍艦と補助的船舶の注釈付きリスト」とあり、北方四島上陸に使用された17隻の船の艦番号や諸元が記されていた。例えば、国後島上陸に使用さたれたソ連の護衛艦EK-4については「米国のフリゲート艦(PF)は1943年に建造され、1945年7月23日、レンドリースによってソ連太平洋艦隊の一部となった」と書かれていた。

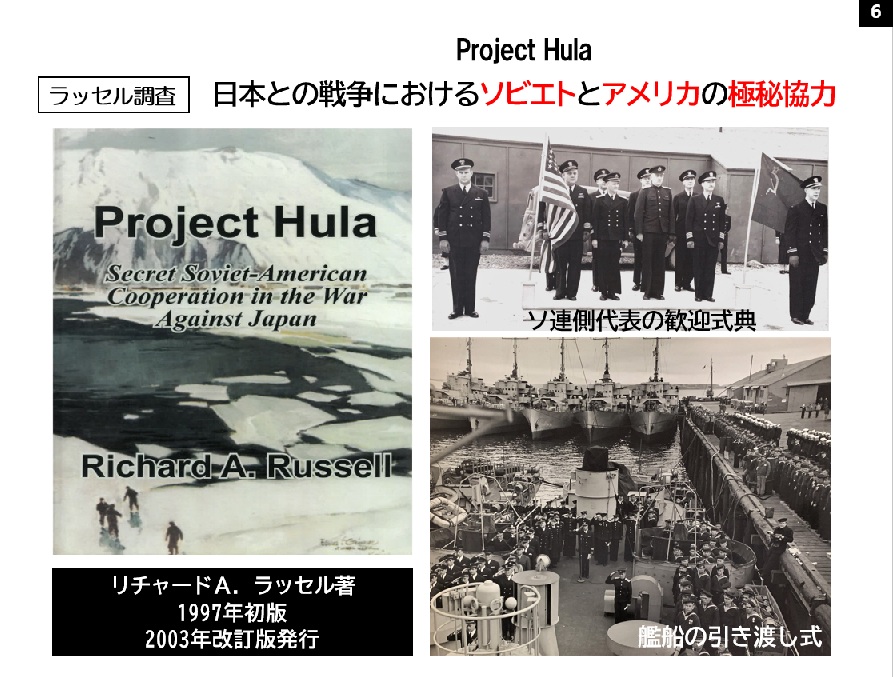

艦番号を手掛かりにインターネット検索でさらに調べていくと、米国で1997年に出版された「Project Hula 日本との戦争におけるソビエトとアメリカの極秘協力」という本にたどり着いた。著者は米海軍の元軍人で海軍歴史センター現代史部門の研究員だったリチャード・ラッセルだった。プロジェクト・フラの詳細とともに、米国からソ連に移管された145隻の艦船リストが掲載されており、サハリン州郷土博物館紀要にある17隻の船の艦番号と照合すると、そのうち10隻がプロジェクト・フラで米国から供与されたものと分かった。

「黒い大きな船」の正体をあばく

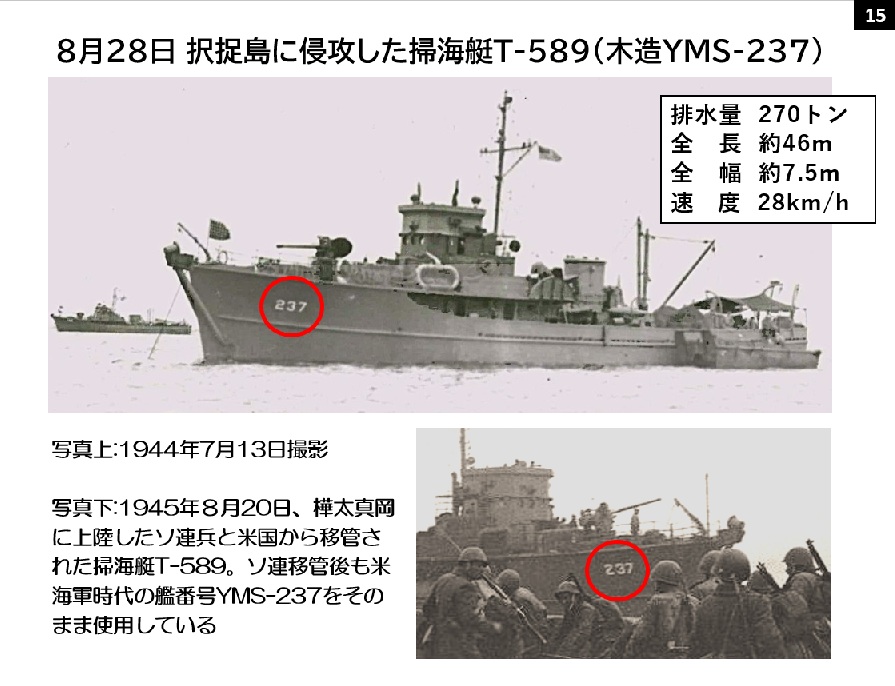

1945年8月28日、濃霧に包まれた択捉島・留別に突如姿を現したのは米海軍時代にYMS-237の艦番号を持っていた全長46mの木造掃海艇である。同年8月20日、ソ連軍が南樺太の真岡に上陸した時に、この船を写した写真が残っている。ソ連に移管されT-589としてソ連太平洋艦隊に登録されたが、艦番号は米海軍時代の237のままだった。塗り直す間も惜しんで対日戦争に投入されたものと考えられる。

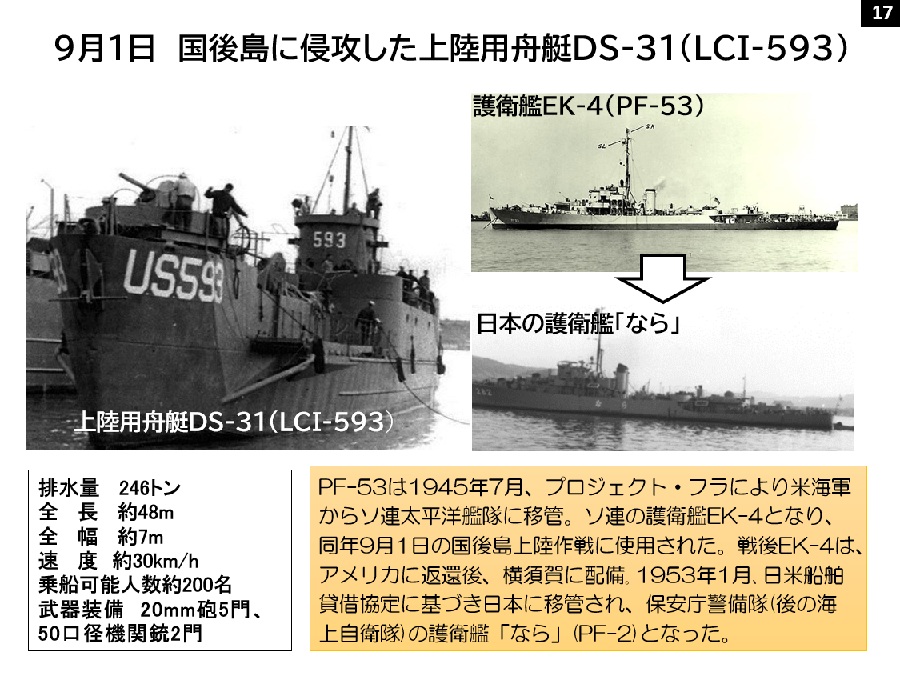

9月1日に国後島に侵攻した護衛艦EK-4は、米海軍のPF-53「マチャイアス」で、全長は約93mあった。戦後、EK-4は米国に返還され横須賀に配備された。1953年に日米船舶貸借協定に基づき日本に移管され、保安庁警備隊(後の海上自衛隊)の護衛艦「なら」となった。ソ連軍の国後島上陸に使用され、日本の領土を奪う作戦の一翼を担った艦船が、戦後は日本の領土を守る任務に就いたのだった。全く数奇な運命をたどった船であるが、ソ連と日本にこの船を供与したのが米国であるという事実はブラックジョークに近い。

プロジェクト・フラ司令官の報告書

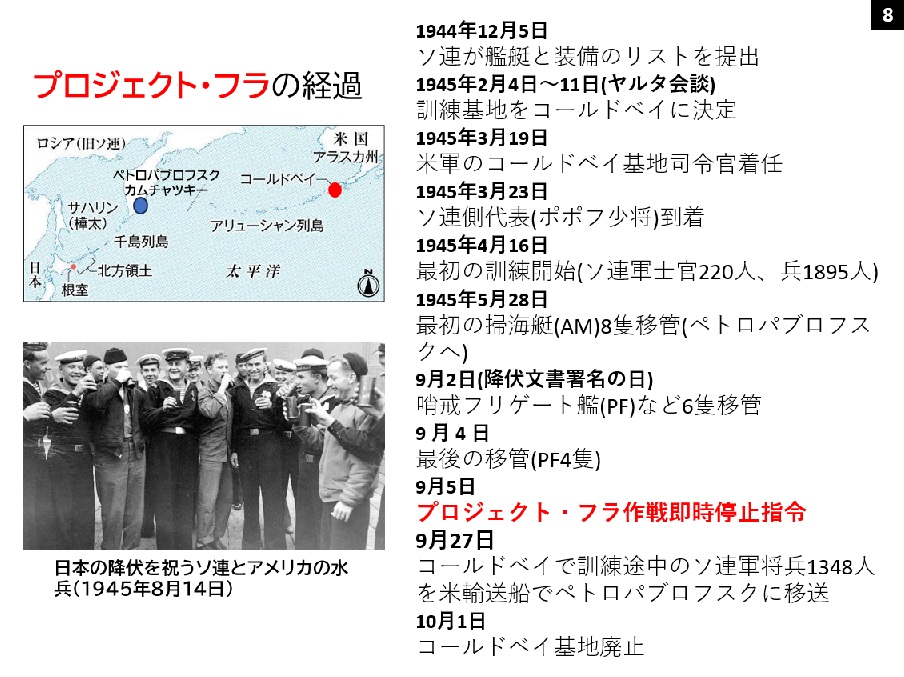

米国国立公文書館(NARA)に保管されているプロジェクト・フラ関連の記録によると、米ソの極秘協力は1944年12月、ソ連が提出した艦船などの要望リストから始まる。米英ソ三国首脳がソ連の対日参戦と引き換えに千島列島の引き渡しを密約した1945年2月のヤルタ会談で、訓練場所がコールベイに決定。そのわずか2か月後の4月16日にはソ連軍士官220人、水兵1,895人に対する最初の訓練が始まっている。5月28日には第一陣として掃海艇8隻がペトロパブロフスク・カムチャツキーへ移送された。日本が降伏文書に署名した9月2日に6隻、4日には最後の4隻が移送され、作戦の「即時停止指令」が発せられたのは5日になってからだ。コールドベイ基地は10月1日に廃止された。

プロジェクト・フラ司令官の報告書によると、ソ連兵は平均 2,500人が滞在、8月には最大 6,500人を収容した。米側スタッフは常時1,000~1,500人で海軍と沿岸警備隊員が対応した。訓練期間は当初、大型艦船で45日、小型艦船で30日だったが、1日も早く艦船が欲しいソ連の要望もあり、大型艦船30日、小型艦船24日に短縮されている。ソ連兵は操船技術や装備の使い方を学んだが、最新のレーダーやソナーについてほとんど知らなかった。基地内には劇場やビアホール、ソフトボール場、ラジオ局、図書館、屋内ゲーム場などが整備された。釣りと狩猟、湾でのボートツアーなども行われた。

興味深いのは、報告書には「ソ連」という国名が一切出てこないことだ。ソ連軍の将校は「上級訪問者」、水兵は「訪問乗組員」と表記されており、米ソの極秘協力は作戦終了後においても、なお秘匿性が高かったことをうかがわせる。

北方四島をめぐる米ソの「かけひき」

北方四島は、スターリンの領土的野心から、日本が降伏の意思を明らかにした後に火事場泥棒的に奪われたとする見方が根強くあるが、北方四島を巡る米ソ首脳の発言や両国のかけひきを時系列で整理してみると、様相はかなり違ったものに見えてくる。

話は日ソ中立条約の交渉が行われていた1940年11月にさかのぼる。日本がそれまで協議してきた中立条約を引っ込め、より拘束力が強い不可侵条約を提案したのに対して、ソ連は「南サハリンとクリル列島の回復を伴わなければ、ソ連邦の世論は条約の締結を好意的に迎えないだろう」とやんわりと拒否した。米国は交渉内容を暗号解読によって把握し、ルーズベルト大統領はソ連が千島列島に大きな関心を寄せていることを掴んだ。

ルーズベルト「千島はロシアに」

1941年12月、日米開戦直後にはルーズベルトがソ連の駐米大使に対日参戦を要請している。1943年10月、ルーズベルトは国務省高官との協議で「千島列島はロシアに引き渡されるべきである」との方針を表明した。日本本土での戦闘になれば米軍は100万人を超える犠牲が出るとの予測もあり、自国の若者の犠牲を最小限に抑えて戦争を早期に終結させるためにはソ連の参戦が不可欠だと考えたのだった。そのための取引材料が北方四島を含む千島列島だった。

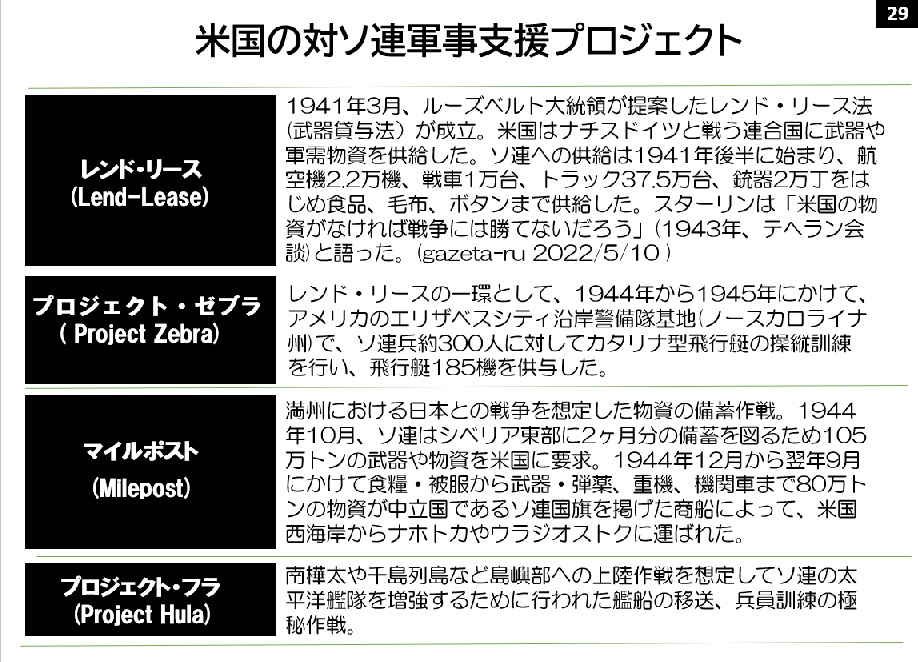

スターリン「対日参戦」を高く売る

1943年11月、米英ソ三国首脳が初めて一堂に会したテヘランで、スターリンはドイツ敗戦後に対日参戦することを明言したが、そのために必要な「要望」を提出すると伝えることも忘れなかった。その「要望」の第一弾が示されたのは1944年10月。スターリンは対日参戦のためには米国から見返りがなければならないとして、満州における日本との戦争に必要な2カ月分の物資105万トンの備蓄を要求した。最終的に食糧や被服から武器、弾薬、重機、機関車まで80万トンが中立国であるソ連国旗を掲げた商船によって、米国西海岸からナホトカやウラジオストクに運ばれた。この移送作戦はコードネームで「マイルポスト」と呼ばれた。そして、「要望」の第二弾として同年12月、ソ連太平洋艦隊増強に必要な艦船と物資のリストが提出される。この移送と訓練を含む極秘協力がプロジェクト・フラである。

「南千島は日本に」無視された国務省報告書

また1944年12月には、米国務省領土調査課がヤルタ会談に向けたソ連との交渉を念頭に、千島列島に関する報告書をまとめている。クラーク大学の日本研究の第一人者であるブレイクスリー教授に調査を委託し、まとめられた報告書は「南部千島は日本によって保持されるべき」と勧告した上で、「千島列島南部の諸島に対するソ連の権利を正当化する要因は、ほとんどない。歴史的にも民族的にも日本のものであり、漁業的価値のある海域をソ連に譲渡することは、将来の日本が受入れ難い事態をつくり出すことになる」と警告していた。しかし、報告書がルーズベルトの目にとまることはなかった。

ルーズベルト「千島は小さな問題だ」

スターリンが対日参戦の見返りに千島列島を初めて要求したのも1944年12月だった。そして1945年2月のヤルタ会談で南樺太の返還と千島列島の引き渡しを密約することになる。米国の駐ソ大使ハリマンは千島列島の引き渡しについて再考するようルーズベルトに促したが、「ロシアが対日参戦の助っ人になってくれるという大きな利益に比べれば、千島は小さな問題だ」との認識だったと書き残している。

エピローグ「自国第一主義」の今と重なる

米国は自国の若者の犠牲を最小限に抑えて、戦争の早期終結を図るにはソ連の対日参戦が不可欠と考え、自ら掲げた領土不拡大の原則をあっさり反故にして、南樺太の返還と千島列島の引き渡しを密約しただけでなく、南樺太や千島列島に侵攻するための艦船を提供し、兵の訓練まで行っていた。

一方のソ連は、米国が求める対日参戦をエサにして、自国の安全保障上、喉から手が出るほど欲しかった千島列島について、自分から先に欲しいと言わずに米国から「引き渡し」を提案させた上で、対日戦争に必要な大量の軍需物資や艦船、武器をただ同然で提供させて、欲しかったものを手に入れた。

そこに見えるのは国益の最大化を図ろうとする大国の、目的のためには手段を選ばないむき出しのエゴであり、それはロシアによるクリミアとウクライナ侵攻、トランプ関税、イスラエルのガザ侵攻、中国の海洋進出など現在世界のあちこちで起きている力による自国第一主義の行動とも重なってくる。

自分たちの知らないところで、大国の国益のために取引材料にされた北方四島の島民たちは、戦後80年たっても解決できない「北方領土問題」という、米ソがつくり出した「受入れ難い事態」の中で、いまなお呻吟している。