【所在地】

北海道根室市西浜町10丁目3番地2

【所有者】

根室市(土地・建物)

【建築年】

1929年(昭和4年)9月。当時、道内には23の陸揚庫があったが、いずれも木造で根室の陸揚庫がいち早く鉄筋コンクリート造に改築された

【建築主体】

旧逓信省

【構造】

鉄筋コンクリート造

【大きさ】

南北約5.5m、東西約3.6m、高さ約3.8m、面積約20㎡

【用途】

根室側の陸上電信線と国後島ケラムイ崎を結んでいた海底電信線(約38.2km)を

接続する中継施設

【特徴】

陸揚庫を起点にした海底電信線は国後島で陸上電信線と接続されて島を縦断、択捉島北端の蘂取まで延びていた。総延長は約450km(最終的に約560km)。ソ連軍の北方領土侵攻直後に択捉島、国後島の役場等から発信された電報の実物21通が北海道の公文書「千島及離島ソ連軍進駐状況綴」にとじられ、道立文書館に永久保存されている。

【指定】

2021年(令和3年)10月、北方領土関連施設として初めて、国の登録有形文化財に登録

陸と海の電信線架設・敷設経過

1884(明治17)年

札幌からの電信線が根室まで開通(10月)

1892(明治25)年

国後島、択捉島で陸上線と海底電信線建設予定地の調査

1896(明治29)年

国後島、択捉島の架設予定地測量、電信柱の現地調達、海底電信線の陸揚室等選定

1897(明治30)年

国後島ノツエト崎から陸上線架設工事開始、総延長145km(4月)

択捉島丹根萌から陸上線架設工事開始、総延長208km(5月)

標津・三本木(標津川河口)–国後島ノツエト崎に海底電信線敷設(25.48km) (8月)

国後島アトイヤ岬–択捉島丹根萌(35.86km)に海底電信線敷設(8月)

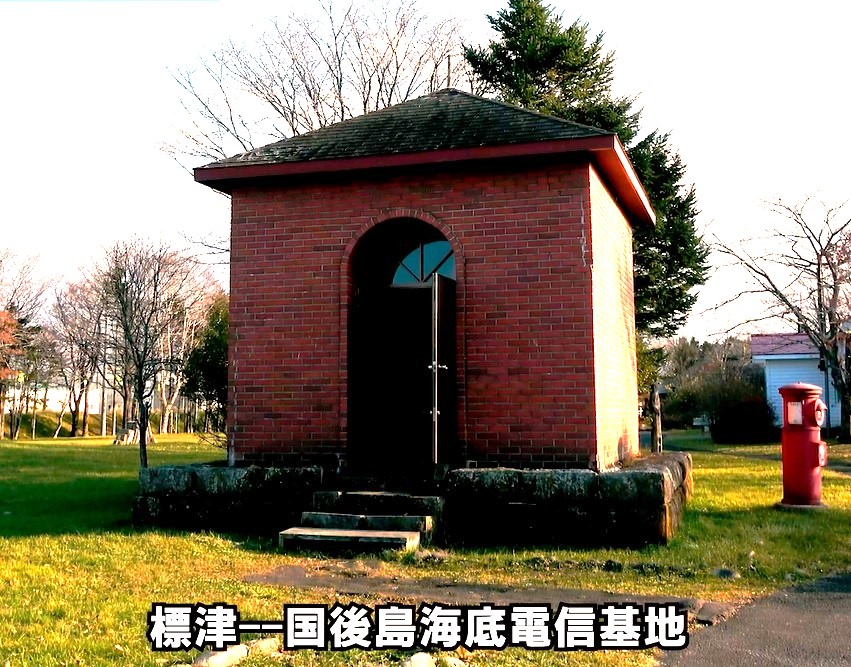

※標津側の陸揚施設は煉瓦造で、ポー川史跡自然公園に復元展示

根室–標津–国後島–択捉島(根室–紗那線)間で電信開通(10月)

1899(明治32)年

流氷により標津–ノツエト崎間、アトイヤ岬…丹根萌間で断線事故(2、3月)

国後島アトイヤ岬–択捉島丹根萌間は、国後島白糠泊–択捉島丹根萌に線路変更し、海底電

信線敷設(1心入り58.82km)(8月)

1900(明治33)年

標津–ノツエト崎は根室ハッタラ浜–国後島ケラムイ崎に線路変更し、海底電信線敷設(2心

入り38.2km)(9月)

根室ハッタラ浜に木造の陸揚庫設置

根室—国後島—択捉島間に電信開通(9月)

1929(昭和 4)年

根室ハッタラ浜の陸揚庫を鉄筋コンクリート造に改築(9月)

※札幌逓信局の機関誌「工務時報」(北大附属図書館蔵)に建築年を示す記述がある

1935(昭和10)年

既設の海底電信線を利用して根室–国後島(泊)間に電話開通(6月)

1945(昭和20)年

ソ連軍択捉島侵攻(8月28日)、国後島侵攻(9月1日)、色丹島侵攻(9月1日)、

歯舞群島侵攻(9月3日~)、9月5日までに北方四島は占領された

※戦後まもなく、海底電信線はソ連によるスパイ活動に利用される恐れがあるとして、根室

側陸揚庫の立ち上がりから切断された

陸揚庫の保存と活用に向けた取り組み

1956(昭和31)年

陸揚庫が民間に売却、漁具倉庫として使用(5月)

1999(平成11)年

ホタテ漁に支障を来すとして根室港沖の海底電信線1.5㎞引き上げ(1月)

北見工業大学がコンクリートの強度調査実施

保存会がシンポジウム開催(8月)

2000(平成12)年

NTT東日本北海道支店が現地調査実施

2013(平成25)年

内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)が初めて視察

根室市が建物と土地を購入

2018(平成30)年

根室市が活用整備事業実施(誘導板、多言語音声案内に対応した説明板を設置)

2021(令和3)年

根室市が「北方領土対策に関する専門家会議」の中に「保存と活用を考える分科会」設置、

現地調査とシンポジウム開催(7月)

文化審議会が国の登録有形文化財への登録を文部科学大臣に答申(7月)

陸揚庫が国の登録有形文化財に登録(10月)

市民ボランティアによる海底電信線発掘調査と陸揚庫雑草駆除作業実施(10月)

陸揚庫の保存と活用を考える市民公開ヒアリング開催(12月)

2022(令和4)年

分科会として長崎市の海底線史料館、小ヶ倉陸揚庫、長崎歴史文化博物館等で文献調査及び

世界遺産「軍艦島」視察(3月)

陸揚庫のコンクリート劣化度調査と遺構発掘調査実施(9月)

根室市で「にっぽん『四極』陸揚庫会議@根室」開催(12月)

2023(令和5)年

陸揚庫総合調査(劣化度調査と文献調査)に関する報告会を開催(1月)

陸揚庫分科会が保存と活用に向けた考え方を取りまとめ(3月)

陸揚庫プロモーションビデオ制作(3月)