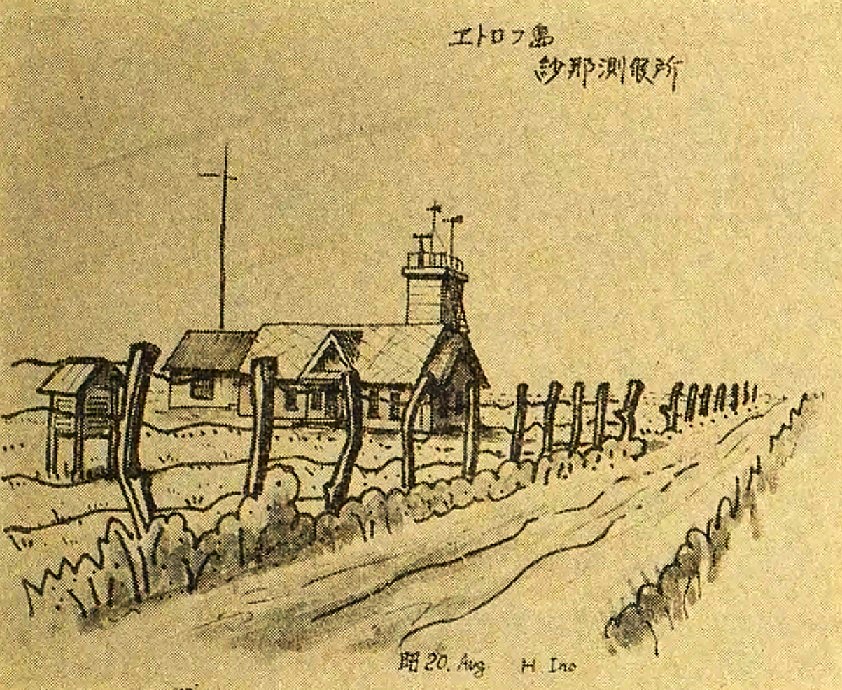

紗那測候所は、北方領土・択捉島に残る数少ない日本の木造建築だ。建築年などの詳細は不明だったが、北海道議会などの資料により、1931年(昭和6) 10月に改築されたものと分かった。

初代の庁舎は、1902年(明治35) 8月、紗那村番外地字内岡道(当時は紗那支庁管内)の標高38.2mの場所に建てられた。建築費は766円95銭だった。当時の気象業務は北海道庁が所管しており、建築費は道費で賄われた。同年9月1日から2等測候所として1日6回(午前2時、同6時、同10時、午後2時、同6時、同10時)の観測業務を開始している。職員は所長以下3名で、1905年(明治38) 2月には紗那郵便局との間に電話が架設されている。

1904年(明治37)に「択捉島の濃霧に就いて」の調査報告が発表されたのをはじめ、北方地域の沿岸結氷・流氷に関する報告が毎年公表された。観測開始から昭和初期までの観測成果は「南千島の気象、気候」として広く活用され、北日本における季節予想資料として貴重な役割を果たすことになった。

1929年(昭和4) 5月から1日3回観測に移行し、1935年(昭和10)には報時通信及び気象通信の受信に使用するため無線電信施設が設備されている。

北海道庁は庁舎の改築を決定し、1931年(昭和6) 10月19日に新庁舎が完成し移転した。改築費用は9,000円だった。その際の北海道議会の資料によると、紗那測候所の旧庁舎は木造二階建て1棟(28坪)で、価格606円で売却方針が決定されたとある。

1938年(昭和13) 10月1日、気象業務が地方から国に移管されたことに伴い、紗那二等測候所は「中央気象台紗那測候所」に変更された。敷地、施設、設備の一切が北海道庁から国に寄付されたかたちになっており、国有財産の資料によると、敷地は3,226坪、庁舎及び附属建物3棟(延べ坪73坪)とある。

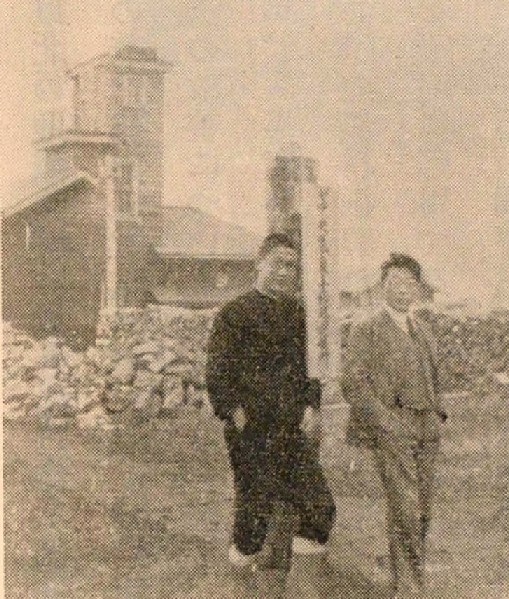

戦時中の昭和19年ころの紗那測候所は職員10名余りで、毎時観測となり、沿岸海洋観測は週1回続けられていた。「測候時報43」の「千島における気象業務」には「当時の庁舎は道庁時代に建設された木造平屋建約50坪余りのもので、宿舎は国営移管後(※昭和13年10月)に建造された一戸30坪のもの5棟であった」という記載がある。

ソ連侵攻時、草野和夫所長ら職員7人と現地女性職員2人、傭人夫妻2人の計11人が勤務していた。ソ連軍は測候所を接収して常駐し、日本人職員はソ連軍の指揮監督を受けながら気象作業を続けなければならなかった。ソ連軍が作業を習得する1946年(昭和21) 3月、日本人職員は解雇され、引き揚げまでの間苦難の道をたどることになった。この時点で千島における40余年に及ぶ気象事業の歴史は終った。職員は1947年(昭和22) 9月に6人、1948年(昭和23) 10月に残りの5人が引き揚げた。