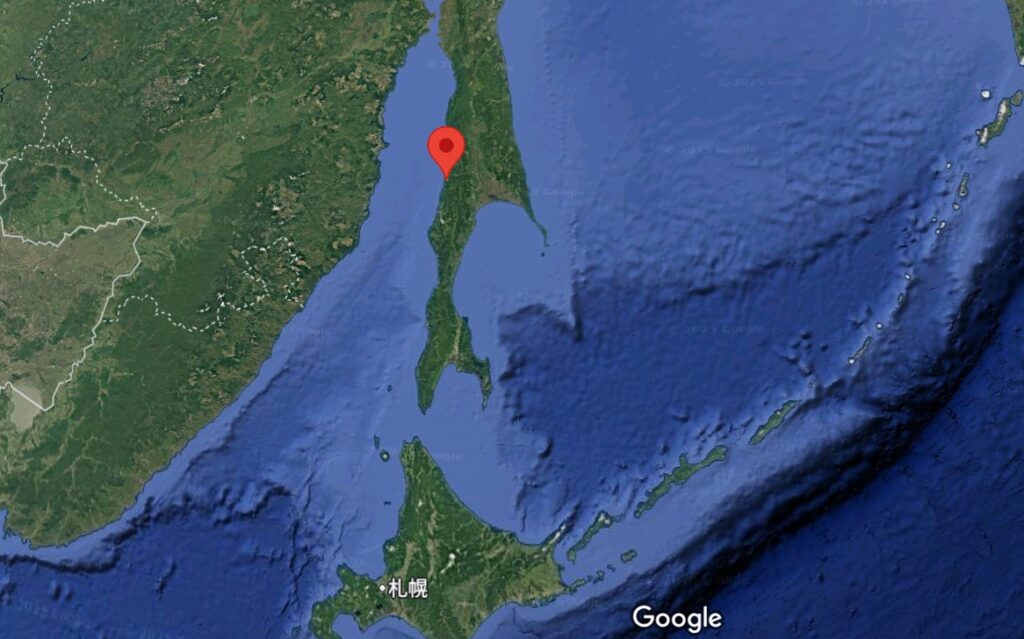

サハリンのウグレゴルスク地区ボシュニャコヴォ(旧西柵丹村)の山中で住民が樺太時代に日本人が使用していたとみられる鋳物製のストーブを発見し、Telegramチャンネル「Tridesiatoe Tsarstvo」に映像を投稿した。

住民は2つの鋳物を見つけた。最初に発見されたモノの正確な用途は未だ謎に包まれており、調査が必要だが、2番目に発見されたのは日本統治時代に使用された福禄ストーブと明確に認識できる。住民は発見物をより詳細に調査し、島の歴史の一部として保存することを目指し、持ち帰ることにした。(sakh.online 2025/5/24)

福禄ストーブは札幌市の鈴木豊三郎商店が開発した国産貯炭式ストーブ。もともと鈴木家は東京で米屋を営んでいたが、明治時代にレンガ建築が流行すると1882年(明治15)に札幌に移り、白石に煉瓦工場を開いた。そのレンガは北海道庁旧本館にも使用されたという。1924年(大正13)に、暖房用の石炭ストーブを自家用に試作。油煙を抑え、半日は石炭を補給しなくて済む便利なものだったことから、これに目を付けた土建会社の伊藤組の支配人の勧めで製品化に着手したようだ。豊三郎は当時、全国トップの鋳物生産を誇り、東京にも近かかった川口の工場に生産を依頼、昭和元年からは自社工場で本格生産を始めた。伊藤組の力は大きく北海道での販売に大いに役立ったらしい。福禄ストーブは札幌商工会議所主催の博覧会でも在庫切れとなるほどの人気で、昭和に入ると石炭ストーブのシェアは50-70%を占めたという。(「キューポラの街」毎日新聞社浦和支局 毎日新聞社1979参照)

Тридесятое царство

Дождь, Бошняково. Японская печь fukuroku

Тридесятое царство

Новый ручей, новые находки. Неизвестное отопительное устройство времён Карафуто. Бошняково